2025.01.26

性暴力が生まれる関係性と構造を考える~人権を土台にした包括的性教育の実践を学ぶ~

1月26日、人権の視点から性や人間関係について学ぶ包括的性教育の実施を求める声が高まっている中、いじめや性暴力が生まれる関係性と構造について考える研究講座(オンライン学習)に参加しました。(主催、一般社団法人 人間と性教育研究協議会)

講座1では「性暴力被害の影響と回復のためのサポート」と題し、清泉女学院大学人間学部教授の岡本かおりさん(公認心理士・臨床心理士)が講演。

性被害を受けた人は、PTCD(心的外傷後ストレス障害、生々しいフラッシュバック、悪夢、心身の苦痛、思い出したくない、否定的認知など)、複合的な反応(ひきこもり、抑うつ、自殺念慮、自傷、不眠、摂食障害、性代行動、物質依存、トラウマなど)に、苦しむことが多く、回復のための専門的な治療・ケアが必要。被害者の声、望んでいることに寄り添い、耳を傾け、無理強いせずに、本人の意思を尊重して自然回復がすすむようにかかわることが大切」と話しました。

講座2では、教育評論家の尾木直樹氏が「性的いじめ問題のリアルと包括的性教育への期待」と題し講演。

芸能界での元タレントによる女性への性加害疑惑に、テレビ局幹部が関与していた疑いをめぐり、世論やスポンサー企業が厳しい対応となっている。グローバル化の中で、人々の性の人権意識が高まっていることの表れではないか。芸能界だけでなく、政界も教育界でも、セクハラ、不同意性交、性加害、児童買春などの問題、犯罪が起きているが、

これらの問題に通じているのは、人権としての性教育をおろそかにしてきたこと。性的自己決定の重要性、性犯罪に対する過小評価。国際的なジェンダー平等・性の多様性に対する否定・攻撃。日本の組織における責任のあいまいさ。加害者責任と更生が希薄など指摘しました。

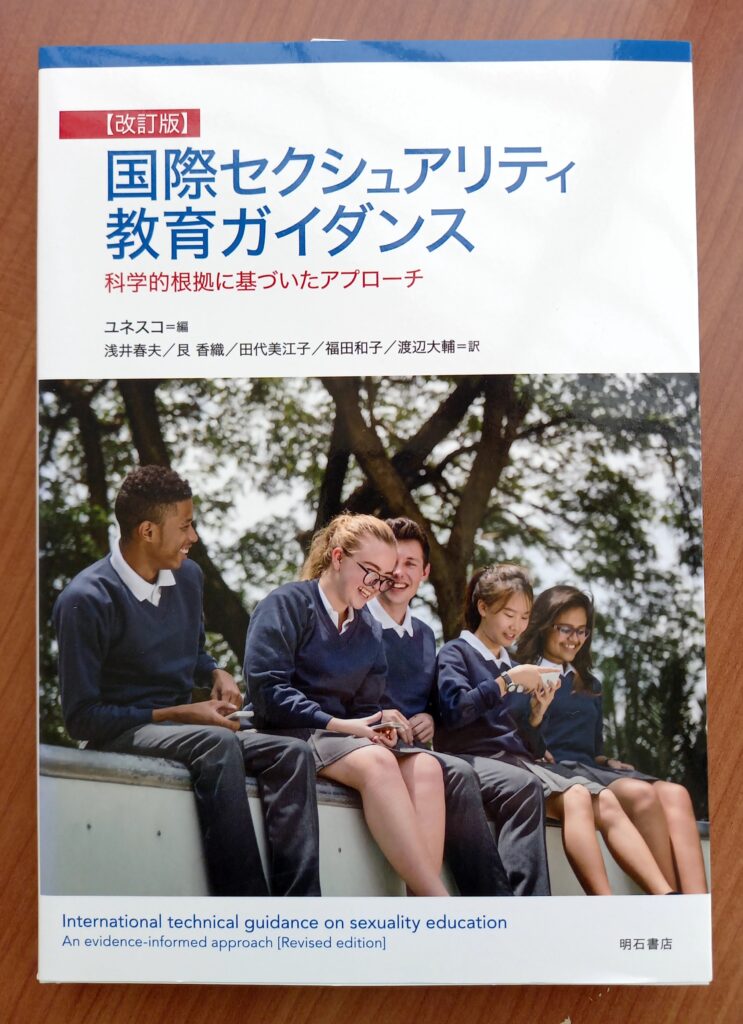

教育現場や子ども間では、盗撮やSNSを使い、児童・生徒間で性的な画像を要求、拡散するなど「性的ないじめ」も起きており「段階や発達に応じて、人権を基盤とし科学的根拠にもとづく包括的性教育の実施が必要」と強調し、文科省学習指導要領の「はどめ規定」の撤廃、教員研修における包括的性教育の必修化などにも言及しました。

講座3は、学校現場の教員により、パパ活やJKビジネスなど「性の売買」について考えたり、デートDVの模擬授業が紹介されました。北区でも、包括的性教育を推進していきたい。

包括的性教育は、国際基準であり科学にもとづいた人権教育です。