2025.03.31

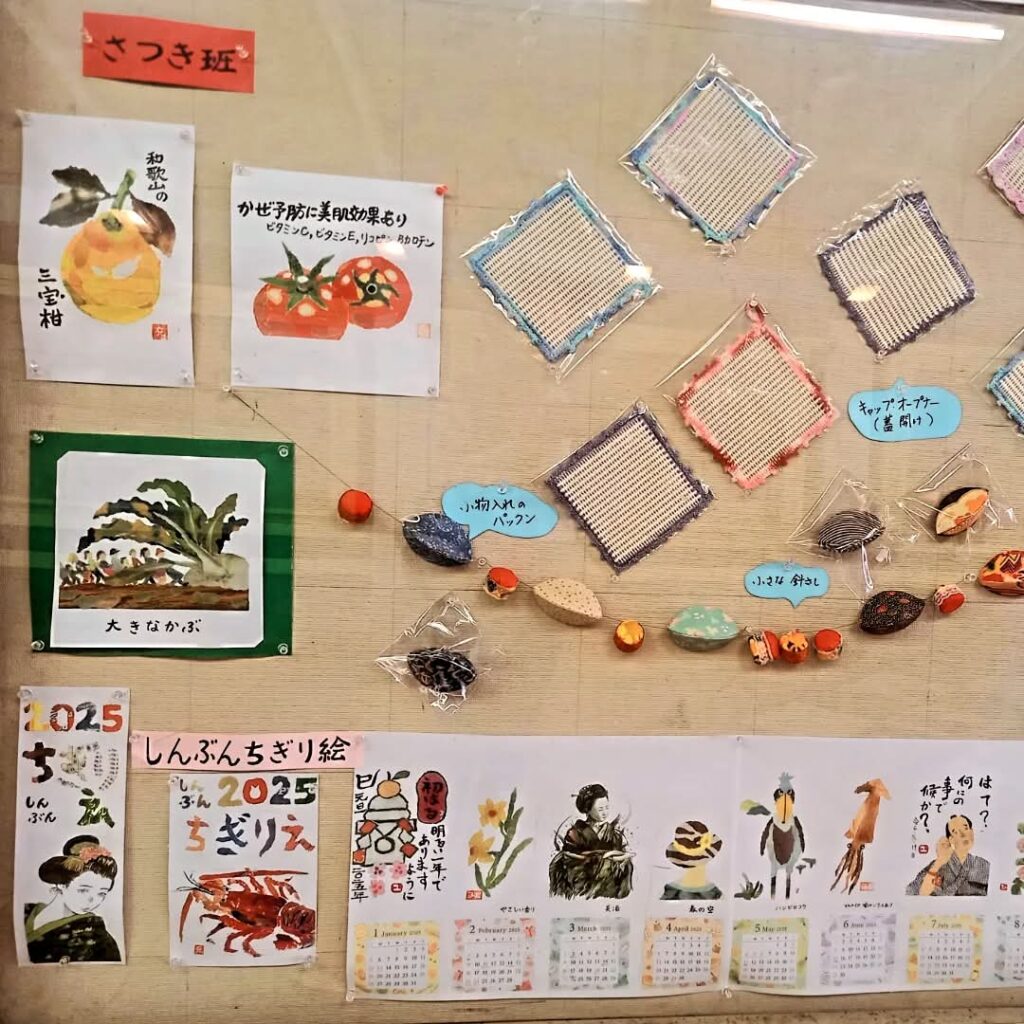

王子駅カルチャーロードの展示

JR王子駅北口のカルチャーロードで、新日本婦人の会北支部会員さんの小組で作った作品が展示されていました。

あたたかな作品がいっぱい。皆さんで楽しみながら作った様子が目に浮かぶようです。

2025.03.30

地域訪問での対話から考える、、、

3月30日(日)、数日の冷え込みとはうって変わり、桜🌸が青空に映えるお花見日和。介護事業所でお勤めされている方と町で会話になりました。

「いい仕事なんだけれど、一日ずっと立ちっぱなし。お風呂の介助も何人もするから腰も足もあちこち痛い。でもホントに給料は安いわよ。10万円(首相が自民党の若手議員に渡した商品券。官房機密費から出していた慣習だったのではと言われている)私達にもポンと欲しいわよ~」と。

「ご年配の方々が、今の日本はあの戦争の時の雰囲気と似てるっていうのよ。庶民のくらしが、本当に大変なのに、軍事費だけどんどん増やしているでしょ(この3年間だけで、毎年1兆円超と増やし続ける異常な突出ぶり)これからの子ども達が、そんな時代に生きなくちゃならないのは心配よ」と。

一生懸命、真面目に働き続けている庶民が食べるものも切り詰め、大変な生活をしているのに、長距離ミサイルだ、基地の強化だ、時代遅れのタワーマンション開発だと、巨額の税金を消費している政治が本当に腹立たしい。

人権、ジェンダー、環境、平和の尊さを共有し、分断や差別、排除を乗り越え、共に生きる世界をめざしたい。

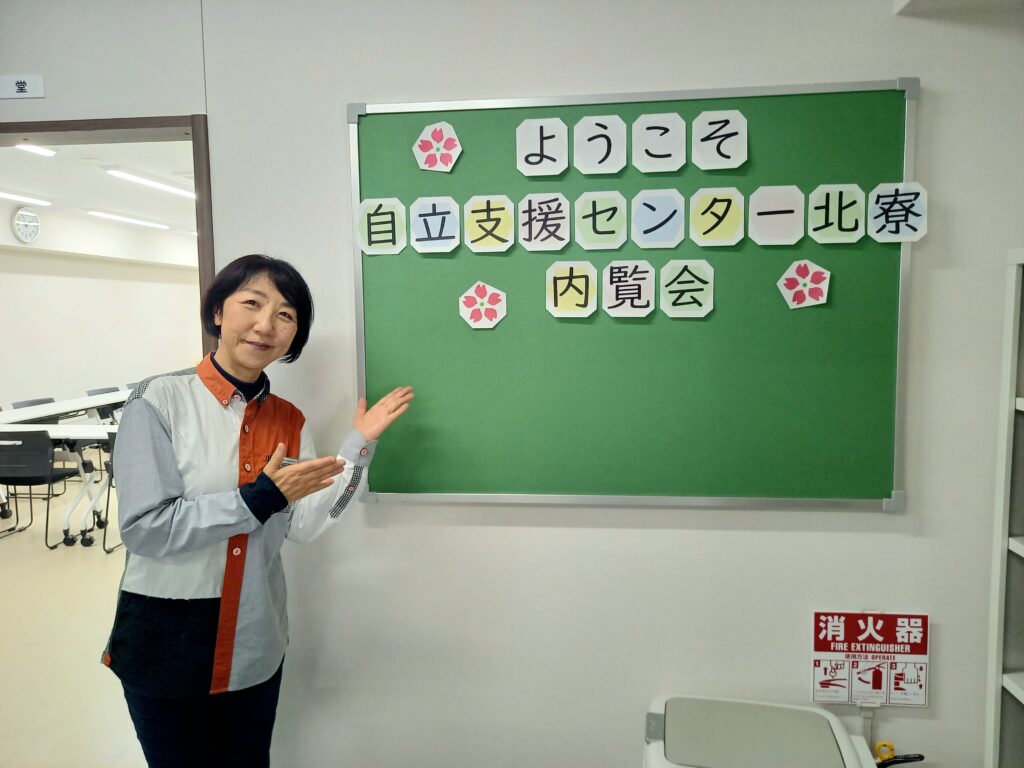

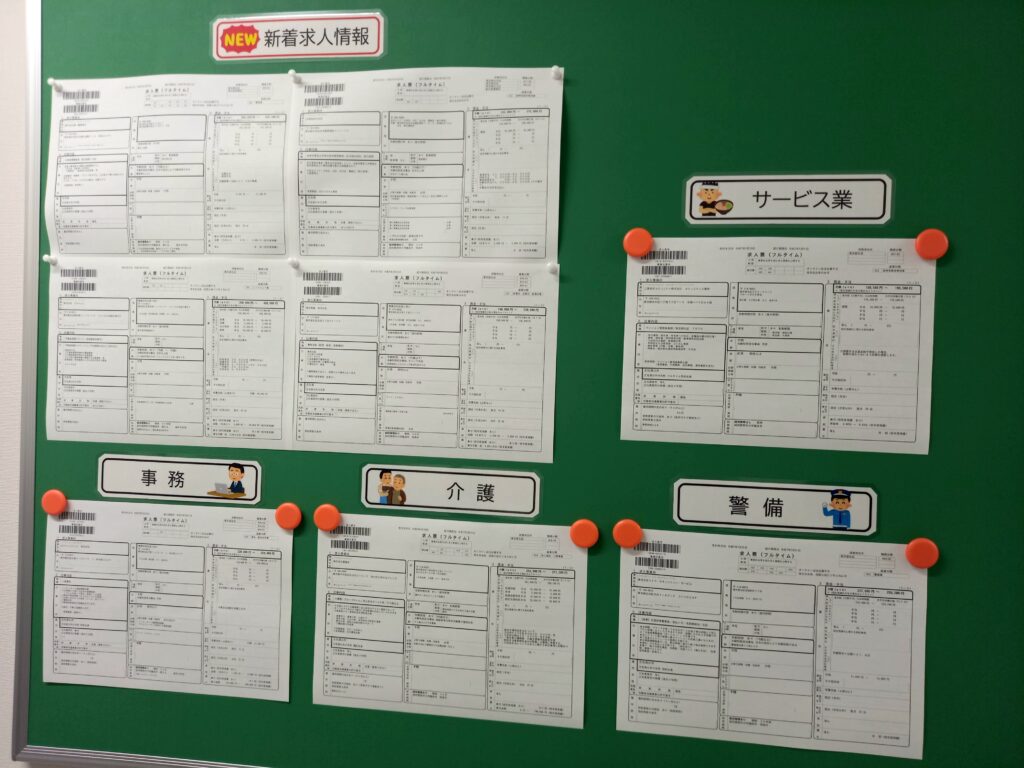

2025.03.28

自立支援センター北寮の内覧会

自立支援センターとは、23区特別区内でホームレスの状況で生活をされている方や、そうした状態になる恐れのある方(ネットカフェで寝泊まりされていたり、会社の寮などを退去し住むところがない)などに対し、就労による自立と社会生活への復帰を基本に支援する施設(利用者負担なし)です。

H12年度から、東京都と特別区が共同して事業を実施し、拠点施設として、23区を5つのブロックにわけ、それぞれに1カ所の自立支援センターを設置しています。北区は台東区、荒川区、文京区と共に、第2ブロックに所属し。5年毎に各区もちまわりでセンターを設置し、今年の3月31日からは北区が当番区として、区内に自立支援センター(運営委託先は社会福祉法人有隣協会)が開設の運びとなりました。

3月28日、議会や地域住民にむけ、施設の内覧会が行われ、北区の生活福祉課と共に、施設を運営する社会福祉法人の職員さんが施設内の紹介、支援事業の内容についてお話してくれました。

各居室は、コロナ感染症などの経過やプライバシー確保も考慮し全室個室。洗面や洗濯、お風呂、トイレ、食堂(お弁当)などは共有スペースとなっています。生活の場の他に、面談や就労支援(東京労働局から職業相談員の方が派遣、就活のためのスーツや靴、Yシャツなども用意)の相談室、研修室、健康相談などを行う医務室も配置されていました。

対象となる方は、10代から60代まで幅広く、福祉事務所を通じて入居が決まり、約6ヵ月をめどに、一時的な保護、健康回復、就労支援、各種相談などの自立支援が行われ、働きながらアパート転居のための初期費用をためて、就労継続・転居先での自立生活ができるよう支援が行われるとのこと。

1人1人に対し、自立に向けた伴走支援が行われていく様子をお話頂きました。様々な困難も抱え、中・長期の寄り添い支援が必要な方も多いと思われます。必要な方が、同施設を活用し、安定した自立生活へと進むようにと願っています。

飛鳥山の桜も開花してきました~🌸

2025.03.25

2025年度北区予算に対する最終本会議での討論

3月25日、北区議会第1回定例会最終本会議において、北区の新年度予算案が賛成多数で可決しました。

日本共産党北区議員団は、大きく3つの理由から一般会計予算に反対し、先の見通しが持てない物価高が続く中、財政調整基金の一部を活用し総額29億8千万円となる、区民のくらしと営業を守る予算組み替え動議を、新社会党所属の福田議員、れいわ新選組の佐藤議員と共同して提案しましたが、組み替え動議は賛成少数で否決となりました。

組み替え動議の内容は、区民から寄せられた切実なご要望をもとに提案したものです。その実現に、引き続き取り組みます。以下、組み替え動議の内容と、北区一般会計予算に反対、組み替え動議に賛成の討論内容を紹介します。

2025年度一般会計予算の組み替え動議(提案理由の説明を、野口まさと議員が行いました)

1、北区独自のくらし応援・物価高騰対策

・課税世帯による扶養非課税者や家計急変世帯、および課税標準額100万円以下の納税者にも3万円給付

・物価高騰の影響を受ける区内事業者へ直接支援

・高齢者や障がい者への介護従事者への給付

・施設使用料の値下げ、若者料金の創設

2、住宅支援の家賃補助の実施

・公営住宅に申し込むが落選となっている単身者や住宅要配慮者、および非正規雇用、若者・学生などへ家賃の補助

3、教育費の負担軽減

・区立小・中学校の学用品や修学旅行、制服代の無償化

4、国民健康保険料の負担軽減

・18歳までの均等割を5割減額するための手当

2025 年(令和 7)度北区予算に対する反対討論と組み替え動議に対する賛成討論(宇都宮ゆり議員が党区議団を代表して討論を行いました)

私は、日本共産党北区議員団を代表して、ただいま上程されました第21号議案、2025(令 和7)年度東京都北区一般会計予算に対する反対討論を行います。

新年度予算において、奨学資金返済支援給付事業の準備、不登校対策の拡充、転居費用補 助の開始、商店街空き店舗活用事業の拡充、コミュニティバス赤羽西ルートの検討などは、 住民要望の反映として評価いたします。

しかしながら、以下の理由から一般会計予算に反対します。

第1に、大幅な歳入増となりながら、物価高騰の影響を受けている区民の暮らし・営業へ の支援が不十分であることです。

この3月から2000品目以上の食品が値上げとなり、去年を上回るペースでの物価上昇、 毎日食べるお米の値段は5キロで約4000円と約2倍に跳ね上がり、悲鳴が上がっています。東京商工リサーチの調査では、2月の中小企業や店舗の倒産が前年より7.3%増の764 件と6か月連続で前年を上回り、今後 も 倒産が加速する可能性が高いと警告されています。

予算審議では、終わりの見えない物価高が続く中、「中学生の息子と2人暮らし。ダブル ワークしても家賃が払えず生活が成り立たない」「 非正規契約が打ち切られ、収入が激減したが、家計急変は対象にならず給付金がもらえなかった」「食材の仕入れが 3 倍になったが、お客さんが離れてしまうので値段は据え置きのまま飲食店を経営している」という区民の切実な声をご紹介しました。

こうした中、新年度は100億円超の歳入増を見込みながら、年度末と新年度あわせて80 億円を特定目的基金に積み立て、財政調整基金の残高は過去最高の 228 億円にまで積み上げるとしています。

区は、昨今の建設コスト上昇から新庁舎建設や学校改築への一定の備えが必要といいますが、まったなしなのは、区民の生活や中小事業者の経営も同じです。

後ほど詳しく述べるように、私たちは無会派所属の議員との共同で、物価高騰への緊急対策を講じるための予算組み替え動議を提案しています。基金に積み立てる余裕があるのなら、その一部を更なる暮らしや営業への支援に回すべきと強く求めます。

第2に、「区民サービスNo.1」を掲げながら、職員削減、外部化、受益者負担を基軸にした、サービス向上とは逆行する「経営改革プラン」を継続する予算であることです。

区長は、「北区新時代」をスローガンに掲げ、前例にとらわれず、新しい改革をスピーディに進めると表明していますが、昨年度改定された「経営改革プラン2024」では、区の職員定数は削減、指定管理者制度など人件費削減につながる外部化や受益者負担の強化など、これまで通りの「行革」路線がそのまま継承されています。

経営改革プランと同時に改定された「北区職員定数管理計画2024」では、6年後の職員定数を57人増員としていますが、100人以上の職員を配置する児童相談所等複合施設の新たな増員を除けば、実質は定数削減の計画となっています。

区の職員が働く現場はどこも厳しい環境で、人手不足も一つの要因として職員のメンタル不調が増加している中、職員は増員こそ必要です。

「経営改革プラン2024」では、指定管理者制度について「民間事業者の創意工夫・ノウハウを最大限発揮することができる制度運用の余地がある」と述べていますが、ここでいう 「民間事業者の創意工夫・ノウハウ」とは、公務員に比べて賃金を低く抑え、人件費の差額によって経費を浮かせることに他なりません。

新年度、公契約条例の労働報酬下限額を177 円引き上げることは評価しますが、それでも会計年度任用職員の一番低い事務補助の時給と同額であり、さらに引き上げが必要です。

また、新年度予算には「経営改革プラン」に基づき、総額1億円の施設使用料値上げや医療・介護保険料の延滞金徴収など、容赦のない区民負担増が盛り込まれています。

区民サービス向上に逆行し、区民にさらなる負担増を強いる「経営改革プラン」を抜本的 に見直し、真に区民本位の行財政改革への転換こそ必要です。

第 3 に、住民合意を置き去りにしたまま、ディベロッパーなど民間事業者と一体にタワーマンションを呼び込む大型開発偏重の駅周辺まちづくりを推し進める姿勢です。

国と東京都、ディベロッパーが一体になって規制緩和に突き進んだ結果、市街地再開発が集中し建設されるタワマンの価格が勤労者年収の18倍となるなど、東京は「住めない街」 と化しています。

板橋区では、大山ハッピーロード商店街のアーケードを断ち切って 4 棟のタワマンを建設する計画や、旧高島第七小学校跡地に区も関わって 110m のタワマンを建てようという計画に、地元住民あげての反対運動が起きています。

中野区では、中野サンプラザと区役所の跡地に 262m という超高層のタワマンを建設するなどとする再開発計画が、建設費の高騰などにより白紙撤回となりました。

十条駅西口では、建設された再開発ビルの周辺で風害が起き、商業施設は埋まらず、権利床はすでに中古で販売、賃貸にも出されています。

東京都は今後、都が関与して建てられたタワマンを、投資・投機対象としないための規制をかける考えを表明しています。

このように、景観・環境など周囲への影響や将来的な廃墟化の恐れから、タワマン建設には多くの区民から懸念の声があがっていますが、北区は、十条、赤羽、王子などの駅前で再開発事業を積極的に後押ししています。

赤羽駅周辺地区まちづくりでは、公平・中立であるべき基本計画策定業務を当該地域の再開発利害関係者である企業に委託するとともに、地元住民が注視する事業手法や公共施設再配置などの検討は次年度以降に先送りとし、住民合意は置き去りにされています。

大型開発に偏重した駅周辺まちづくりは抜本的に見直し、まちの魅力を残し、コストも節約できる修復型のまちづくりへの切り替えを強く求めるものです。

なお、3特別会計予算にはすべて賛成しますが、以下、要望いたします。

新年度の国民健康保険料は値下げとなりますが、なお「払いたくても払えない」水準であることには変わりありません。予算審議の中では、新年度歳入増とな100 億円のわずか2%、2億円を回すだけで、18歳まですべての子どもの均等割をゼロ円にすることができると提案しました。実現を求めます。

国や東京都には、財政支援を強く求めるとともに、一般会計からの法定外繰り入れ解消の強要をやめるよう求めて下さい。

介護保険では、訪問介護報酬の引き下げで事業所の休廃止が相次ぎ、地域のケアを支える人がいなくなるとの心配の声が出始めています。区内でも廃業となった事業所が出ており、 危機感を持った対応が必要です。

事業所の運営状況やヘルパーの実態を把握し、国には訪問介護報酬の引き上げ、国庫負担の増額をしっかりと求めて下さい。

続いて「第21号議案 令和7年度東京都北区一般会計予算」の組み替えを求める動議に対し、賛成討論を行います。

今回の動議は、物価高騰の影響を受ける区民のくらしと区内事業者の営業を支援するために、228 億円に積み上がった財政調整基金のうち、29億8,000万円を活用して緊急対策を講じるというものです。

その柱の第1は、暮らし・営業への直接支援です。

物価高騰対策給付金については、区としてすでに実績のある、扶養のみ・家計急変世帯への拡充とともに、生活保護基準なみの課税標準額100万円以下の世帯まで対象を広げます。 また、全産業の平均に比べて月額 5 万円も給与水準が低い介護・障がいサービス従事者へは3万円を給付、中小事業者への支援は、区内事業者の約1割を対象に直接給付を行った葛飾区の例を参考に提案しています。

さらに、区民生活の窮状にかんがみ、新年度に予定している施設使用料の値上げは中止するとともに、割引制度を新設して若者を応援します。

第2は、住宅支援です。

区は、住宅セーフティネット法にもとづく家賃軽減住宅を新年度 6 戸増やすとしていますが、需要に追いついていないのは明らかです。すでに杉並区が踏み出しているように、公営住宅に外れた人や応募資格がない学生、若年単身者などへの家賃補助制度を創設します。

第3は、教育費の負担軽減です。

日本国憲法は「義務教育は無償とする」とうたっていますが、区立小・中学校で使う学用品などは自己負担となっているのが実態です。23 区内では、すでに品川、葛飾、墨田、荒川の 4 区が修学旅行や移動教室などの無料化を表明し、足立区では当初予算に入っていなかった学用品や標準服などの費用を、最終本会議で急きょ補正予算計上するなどの措置が取られました。

北区でも、学校給食費に続き、学用品、修学旅行代、標準服代を無償とし、経済状況に左右されない教育環境を実現すべきです。

第4は、子ども国保料の負担軽減です。

18 歳までの均等割5割減額については、特別区長会もその実現を国に提言していますが、当面、北区が財源を負担して実施します。引き続き、国や東京都に支援を求めることを要望します。

最後に、これらの施策を実現するための財源についてです。

北区の財政は年度末と新年度に合わせて80億円の特定目的基金を積むことができることを見ても極めて堅調であり、物価高騰対策をさらに拡充するために、過去最高に積み上がった財調基金の一部を活用することは、十分に可能だと考えます。

以上、組み替え動議の積極的な意義を述べさせて頂きました。議場の皆様のご賛同を心からお願いし、日本共産党北区議員団の討論といたします。ご清聴ありがとうござました。

2025.03.24

区立小学校の卒業式

3月24日、北区立豊川小学校の卒業式に参列しました。

教職員や保護者、5年生、来賓の盛大な拍手の中、担任の先生に引率され、一人ひとり緊張した面持ちで入場した今年の卒業生は59名。年々、表情が大人びて見えるのは私だけでしょうか。

卒業証書を受けとった後、校長先生からは「どんな職業、仕事でも、その日、その時、真剣に向き合うことができるのがプロフェッショナル。自分の目標や夢にむかって、陰で努力を惜しまない人になってください」とはなむけの言葉が贈られました。

子ども達が6年間を振り返る場面では、2年生の時にコロナ感染が拡がり、休校・分散登校となったことが語られ、そうした大変な経験を経ての小学校生活だったんだなあと、子ども達、そして先生方の苦労にも思いを馳せました。

中学校生活の中で、さらに大きく成長されることを心から願っています。

2025.03.23

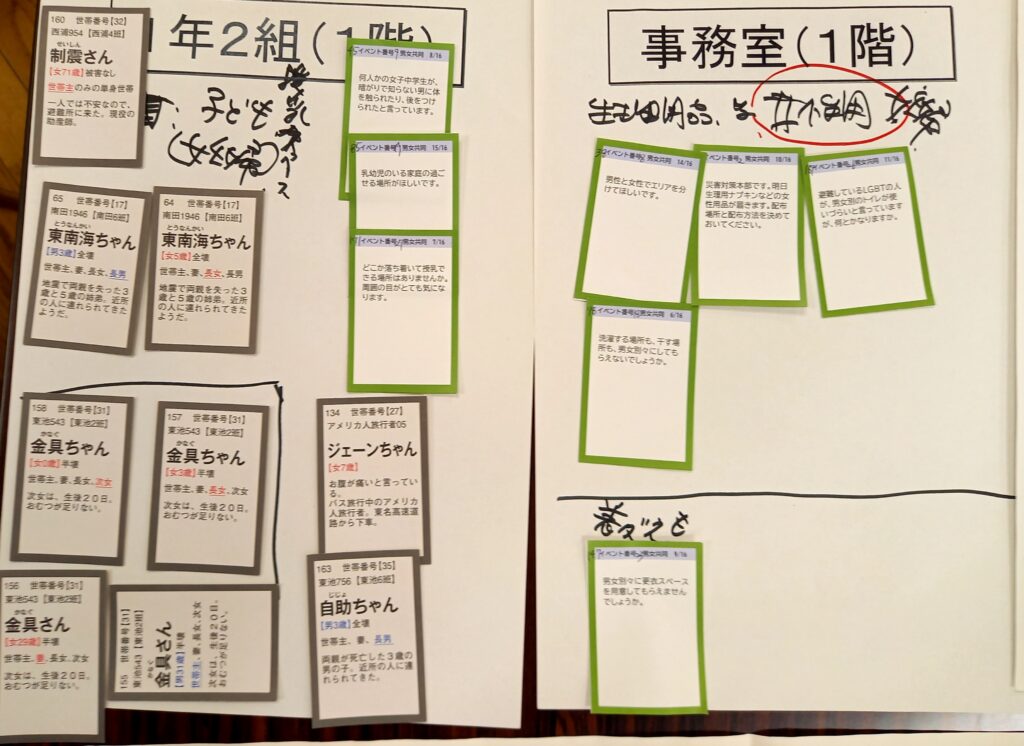

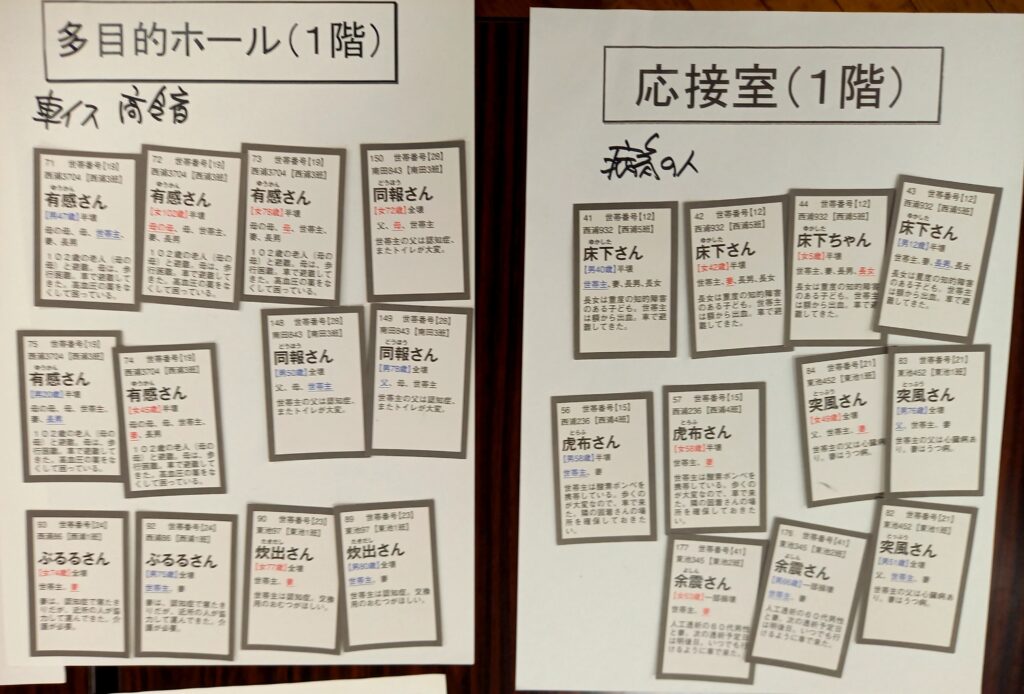

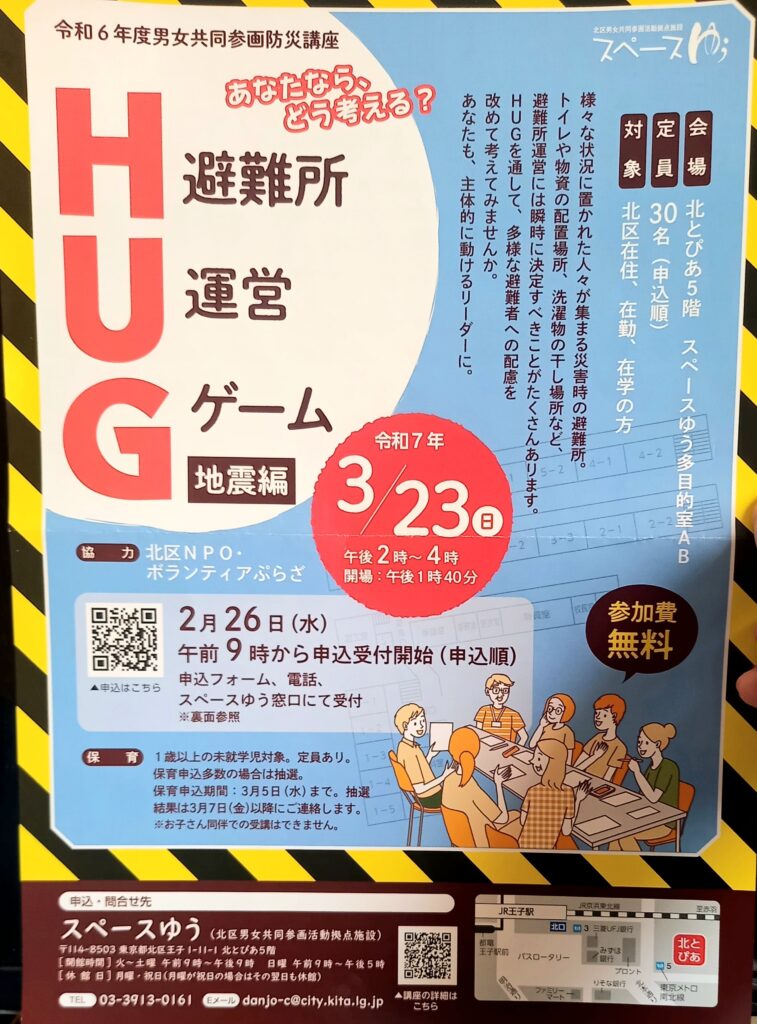

避難所運営ゲームHUG防災講座

3月23日(日)、男女共同参画防災講座HUGが、北とぴあスペースゆうで開催され参加しました。

避難所の運営については、この間の災害時の教訓から、女性や子ども、高齢者や障害者などへの対応、トイレや物資の配置場所、洗濯物の干し場など、避難所開設や運営にあたり、多様な避難者への配慮について、瞬時に決定し、実施していくことが求められています。

H(避難所)U(運営)G(ゲーム)は、そうした様々な人が集まる災害時の避難所の運営を、グループで考える防災シミュレーションゲーム。北区NPO・ボランティアぷらざの職員の協力で行われました。

参加者5~6人で1グループとなり、テーブルの上に置かれた、避難所(学校体育館)やその周辺の平面図がかかれた模造紙、1階・2階の教室分の用紙に、用意された250人分の避難者カードをどれだけ適切に配置できるか。また、避難所で起こる様々な出来事やトラブルに、どう対応していくかを相談しながら決めていきます。

状況設定は3月中旬、M8規模の地震が起き、建物・家などが倒壊、土砂災害、ライフラインも使用できないという状況で、避難所に人が次々集まってくるというもの。ぷらざの職員の方が、避難者の状況(カードに年齢、性別、国籍、それぞれが抱える事情が書かれている)を早口に次々と読み上げ、グループでそのカード(人)の配置を考えました。

受付をどこに置くか、通路や動線をどう確保し、一人一人の状況や特性により、どうエリア分けを設定するかなどなど検討することがたくさん。トイレはどうするか、着替えの場所は。集まってくる物資はどこに集めるか。車やペット同伴で避難してきた方の対応にも迫られました。

多様性では、授乳が必要な乳幼児を連れた親子、アレルギーを持っている子どもがいる家族、両親を亡くし1人で避難してきた子ども。うつやメンタル不調を抱え大勢の中でいられない人。持病や体調不良を抱える80代~90代の高齢者や障がい者、外国籍の方や、バス旅行のご一行様への対応など、個別対応や独自スペースを確保する判断も、、。

はじめて会ったグループの方々と、短時間で真剣に相談し合い、役割分担をしながら作業を行い、結束力を高めていく過程も、とても貴重な体験となりました。

2025.03.22

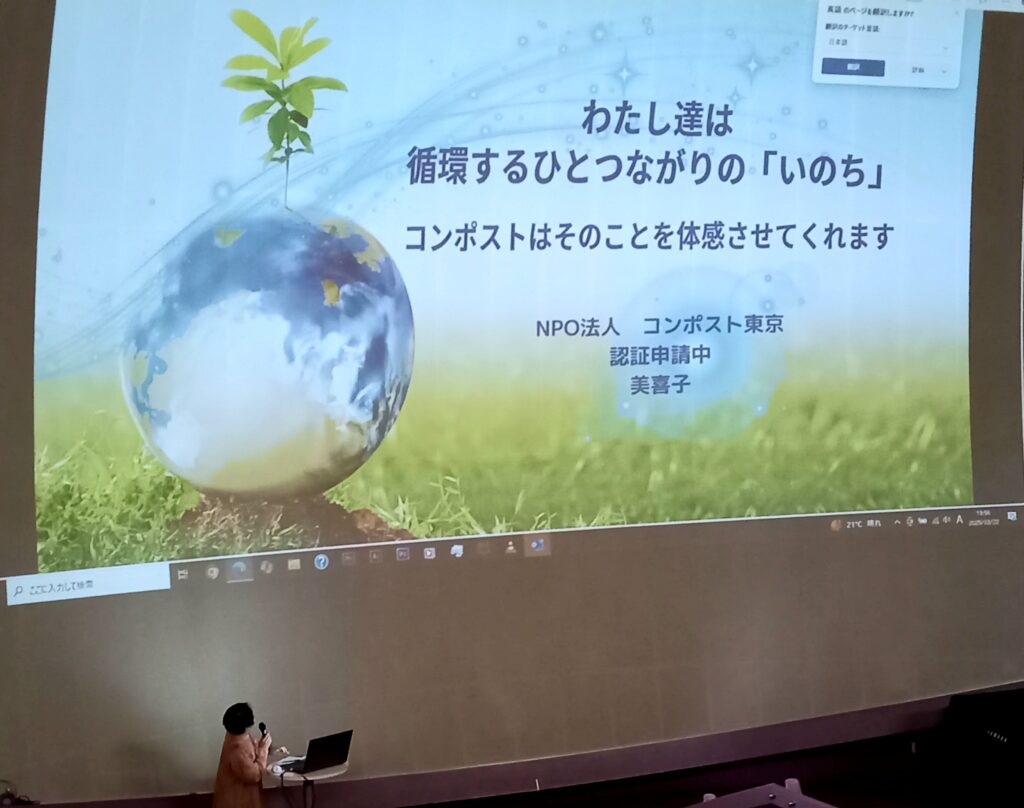

循環するひとつのつながり「いのち」の取り組み

3月22日(土)北とぴあドームホールで、NPO法人北区リサイクラー活動機構が主催したSDGsシネマ「明日塾」に参加しました。

「北区の食とリサイクル」の現状と課題について、北区リサイクル清掃課長より報告があり、NPO法人コンポスト東京のコンポストアドバイザー美喜子さんの講演と、映画「食べることは生きること~アリス・ウォータースのおいしい革命」を鑑賞しました。

北区のごみの現状では、

R5年度で年間53420トン、R4年度比で約1割減となり、23区の中で断トツの削減率とのこと。プラスチックの分別回収も本格化し、ごみの減量・資源化を更にすすめていくため、

現在改定中の北区一般廃棄物処理基本計画2025(案)では、ごみゼロの未来にむけ、みんなでつくる資源循環のまちを基本理念に、3つの重点施策(1、生ごみの減量の推進、2、プラスチックの資源循環の推進、3、事業系ごみ減量の取り組みに対する支援)を掲げています。

北区の生ごみは、可燃ごみの中で34%と一番高い比重の占め(内訳、調理くず76.9%、食べのこし16.5%、未利用食品6.6%)、減量のために、1人1人ができることとして(残さず食べる。必要な分だけ買う。リデュースクッキング、生ごみ処理機を使った減量、フードドライブへの食品提供)を推奨することや、R7年度の新規事業として、区内飲食店の生ごみを収集しバイオマス処理を実施するなど、事業系生ごみを減らそうプロジェクトの取り組みが紹介されました。

コンポストアドバイザーの美喜子さんからは、生ごみを捨てずにコンポストで堆肥(土)にし、野菜を育て、それを食べるという、循環するひとつのつながり「いのち」の取り組みを、にある国有地1500㎡を活用し、オーガニックなみんなの畑「#原宿はらっぱファーム」で行っていくプロジェクトについてご案内。

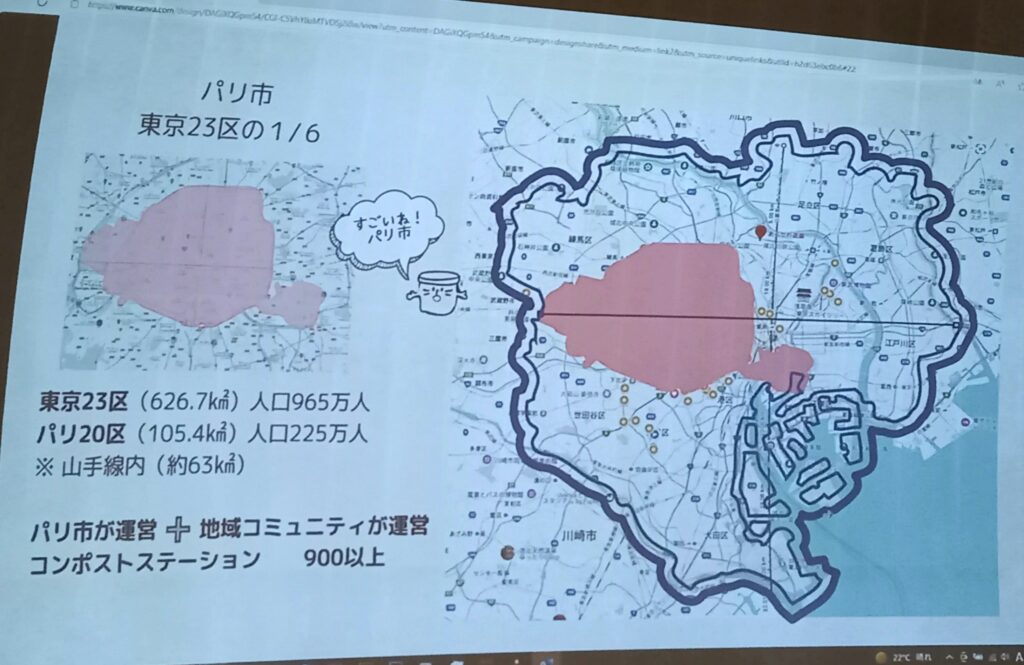

生ごみの資源化、コンポストについて、フランスのパリ市は面積でみると23区の6分の1であるが、コンポストの数は市の直営も含め900以上もあり、コミュニストコンポストの先進都市であり、駅の中や公園、自宅から数分のところに生ごみを分別可能な場所があるとのこと。(韓国でも生ごみリサイクルは100%と)日本は欧米などに比べても、だいぶ遅れをとっているので拡げていきましょうとよびかけ。

映画上映では、オーガニックの母と称されている、アリス・ウォータース氏が、日本の農家や学校給食の現場を訪ね、交流する様子が写し出されました。土地を耕し、日々、生きるための食糧を生産してくれ、いのちと地球環境を守り・育てている農家・農業・生産者さんが一番!(ファーマーズ・ファースト)とのリスペクトの姿勢と実践に、とても感動しました。「食べ方を変えれば、人の価値観、そして社会が変わります。さあみんなで動きましょう。気候危機を止め、地球と私たち自身の健康の回復のために」アリス・ウォータース。 自分自身もそうした意識でくらしを見直したいと思う。

コンポストアドバイザー美喜子さんの講演

2025.03.20

第9回女性による女性のための相談会

3月20日、第9回「#女性による女性のための相談会」(実行委員会主催)が、としま産業振興プラザで開催され、私も相談員のボランティアで参加しました。(スタッフは80人近く)

今回は、東京都や豊島区が後援し、公共施設等にもご案内チラシが置かれたこともあってか、これまでに最多の116人が相談に訪れました。第2東京弁護士会も後援し、女性弁護士が10人近く、相談員として協力されていました。

様々な相談の他にも、カフェコーナーでのおしゃべり、野菜や果物などの食糧や生花、生活必需品のマルシェも、大変喜ばれました。

女性相談会の良いところは、相談する人、相談を受ける人という関係を越えて、社会の構造的な問題として、女性が背負う様々な困難や課題は自分自身にも起きることという立場で、ともに乗り越えていく仲間として、一緒に考えていく対等な関係性だと感じます。

このような一時的な支援と合わせて、継続的に悩みを相談できる相手や居場所を増やしていきたい。

2025.03.19

ぼた雪の中の中学校卒業式

朝、ぼた雪がどんどん降る中、東京都北区立明桜中学校の卒業式に参列しました。

わずか2時間に満たない時だけれど、卒業式には、特別な時間が流れるように感じます。

心身ともに変化の大きい自分に向き合い、悩み、葛藤し、友達とともに過ごしてきた子どもたち。

大きく成長した一人ひとりの姿に、言い尽くせぬ眩しさと愛おしさを感じます。

学びと成長を応援してきた先生や保護者、地域の方々の胸中に拡がる思いとあわせ、

子どもたちの合唱が、参加している一人ひとりを包み込み励ますようです。

一人ひとりに起きる様々な出来事、時に困難があっても、一人だけで悩まず、誰かとつながって、

自分の生きる道を選択し、歩んでいけますようにーと、心から願っています。

校長先生のお話では、原爆投下と真珠湾攻撃のスライドが登場した。「失敗」しても考えて、次の行動を起こすよう話されていました。昨今は卒業生も多国籍、多様性となっています。国際社会の中、生きる上での基本に「平和」ということを伝えたかったのではないかと私自身受けとめました。

2025.03.16

介護保険制度のいま・これから

3月16日(日)、北とぴあにて「このままだ介護保険制度は持続可能なのか?介護保険制度のいま・これから」と題したシンポジウムが開催(主催、守ろう!介護保険制度・市民の会)され、私も参加しました。

パネラーである、東京大学名誉教授の上野千鶴子さんは、

「介護保険は、ケアの社会化の第1歩として始まったが、現在、政府は、①給付を要介護3以上、身体介護に限定し、軽度者の訪問介護など自治体の総合支援事業に丸投げ。②利用料の原則2割負担、③ケアプランの有料化ーを狙っている。実施されれば「家族もお金もなければ在宅という名の放置になる」と指摘しました。

現役の介護ヘルパーである、藤原るかさんは、

「在宅生活を支える7割は非正規の登録ヘルパー。利用者さんのキャンセルや入院などがあれば、月収が月により数万円減少することも。そもそも、移動や待機、キャンセルなどは介護報酬に入っていないので、働いているが賃金発生せず、最低賃金を割り込む実態」と語りました。

認知症の人と家族の会、前代表理事の鈴木森夫さんは、

介護保険成立時は、介護の社会化と期待したが、特養ホームの入居が要介護3以上に制限される、また、認定も1次判定は施設介護における介護の手間が基準になっているため、認知症の困難性は反映されにくい、限度額を超えると10割給付、認知症介護はとても限度額で足りない状況ある。要介護認定も廃止してほしいと語りました。

全日本民医連事務局次長の林泰則さんは、

25年間の経過を振り返り、3つの危機(1、保険料払っているのに利用できない、利用させない機能不全。2、深刻な人手不足。処遇改善加算は、条件があり基本賃金が挙げられない。3、上がり続ける保険料はもう限界)に陥っている状況を告発。「制度の持続性の名で、改悪が進められ負担増と給付削減、介護報酬は低く据え置かれ、保険料は上昇している」と、介護保険の国家的詐欺といえる状況を批判しました。

会場からの質問に、それぞれのパネラーが応答。以下の内容を会場参加者と共有しました。

訪問介護の報酬引き下げを撤回させ、政府の考えている3大改悪(①給付を要介護3以上、身体介護に限定し、軽度者の訪問介護など自治体の総合支援事業に丸投げ。②利用料の原則2割負担、③ケアプランの有料化)をストップさせよう。

高額療養費制度も世論の高まりの中で、8月まで凍結になった。当事者が声を上げることが大事ではないか。参議院選挙でも争点とし、当事者が情報を共有し合い、ネットワークを拡げ、声を上げていきましょう。