2025.08.31

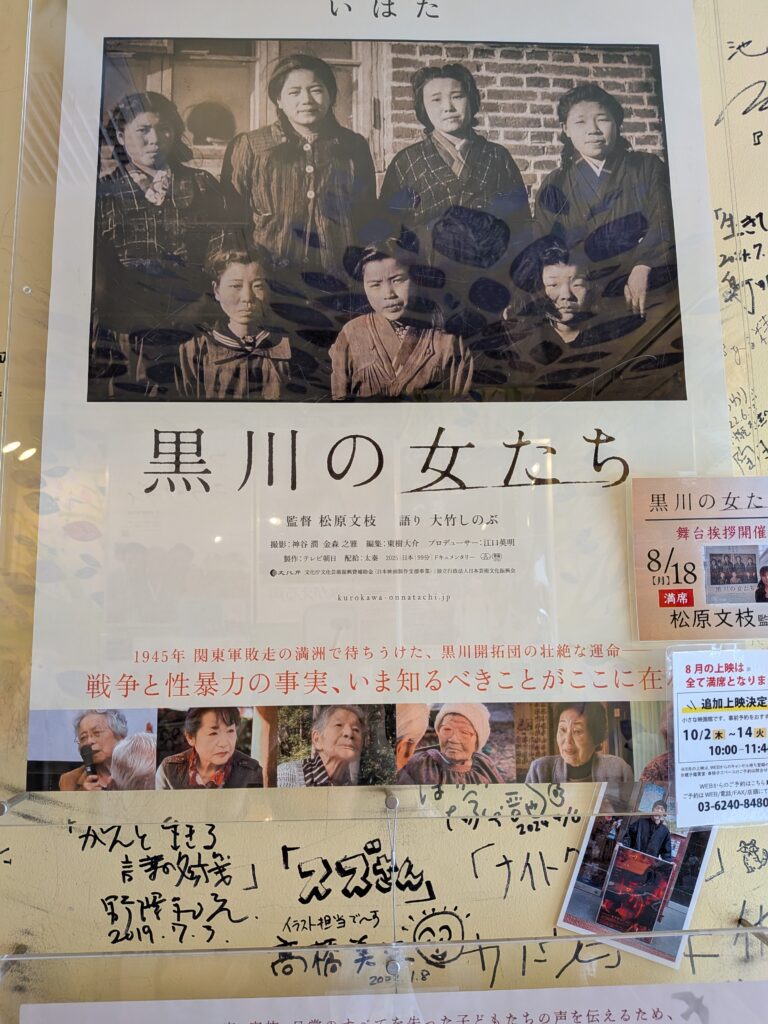

ドキュメンタリー映画 黒川の女たち

ドキュメンタリー映画 #黒川の女たち を鑑賞。

第2次大戦時、満州に渡った満蒙開拓団の一つ黒川開拓団で、

関東軍敗走のもとで起きた、戦争の悲惨、性暴力の史実。

なかったことにはできないー

戦後70年以上を経て、勇気を出して語り始めた女性達の姿と、

尊厳と誇りを取り戻していく姿に涙がとまらなかった。

戦争は最大の暴力。

しかし、戦時ではなくても、日常にある差別もまた、戦争につながっている。

支配、被支配の関係をあらため、暴力によつて、人権や自由が奪われることがないように。

改めて戦争の加害、被害の史実を知り、学び続けたい。

2025.08.30

若者の居場所サンカクスクエア

8月30日(土)、豊島区がUR都市再生機構と締結した「#豊島区における若者の居場所創出の促進」にもとづき、#若者居場所事業 を運営している #NPO法人サンカクシャ の #サンカクスクエア をお訪ねしました。

無償提供された庭(レモン、ブドウ、柿、琵琶、夏みかんの木もあり~)や空き家をリノベーションし、先月7月から、若者の居場所として先月からスタート!

週2回、#サンカクキッチン として、社会参画の機会となる日当の作業(今は広〜い庭の草とり)+昼食提供や、(土)は17〜22時でフレンチカフェ&レストランに。

今後、企業とのつながり、協力もいかし、2階の部屋も活用して、若者の就労を開拓していく予定とのこと。フレンチカフェを手伝っていた若者が、「今とても楽しいです」と語ってくれました。こんな居場所が北区でもできるといいなぁ☺️

都会のタワービルの中に出現!緑に囲まれた若者の居場所です。

玄関入り口を入ると「これは何?」とインパクトあり。これは、加湿器とのこと~(^^)

キッチンもおしゃれ~

宇都宮ゆり&永井朋子区議、せいの恵子都議とご一緒しました。

本日のメニューの1つ、ブルーベリーソースのロールキャベツや野菜のピクルスを美味しく頂きました。お店の名前は、フランス語で「3日後」を意味する言葉。若者は3日で大きく成長するというポジティブなことわざから命名したとのこと。窓から見える庭の緑にも癒されます~(^^)

2025.08.29

多世代交流 陽だまりみんなの食堂

#陽だまりみんなの食堂 に、おじゃましました😊

先月から、豊島8丁目町会会館を会場にスタートした、多世代交流の取り組みです。

地元の民生児童委員さんや町会を超えた役員有志の方々、ボランティアさん等が協力して、

手づくり料理の会食(高齢者や子どもは無料)、ハンドメイドを楽しんだり、

絵本の読み聞かせ、紙芝居、ミニ講座(その日はお金の話!)で学んだり〜と、

乳幼児親子や子ども達、高齢者の皆さん等がワイワイふれあうとてもパワフルな時間!

私も超元気を頂きました🥰

夏のパワフル丼(甘酢で美味しかったです!)

毛糸で編んだキーポシェト

大人気だったハーバリウム、ジャムや鮭フレークの空き瓶利用

はらぺこ青虫と、牛乳パックでつくるキュービック

毛糸の編み物で、キキー

2025.08.26

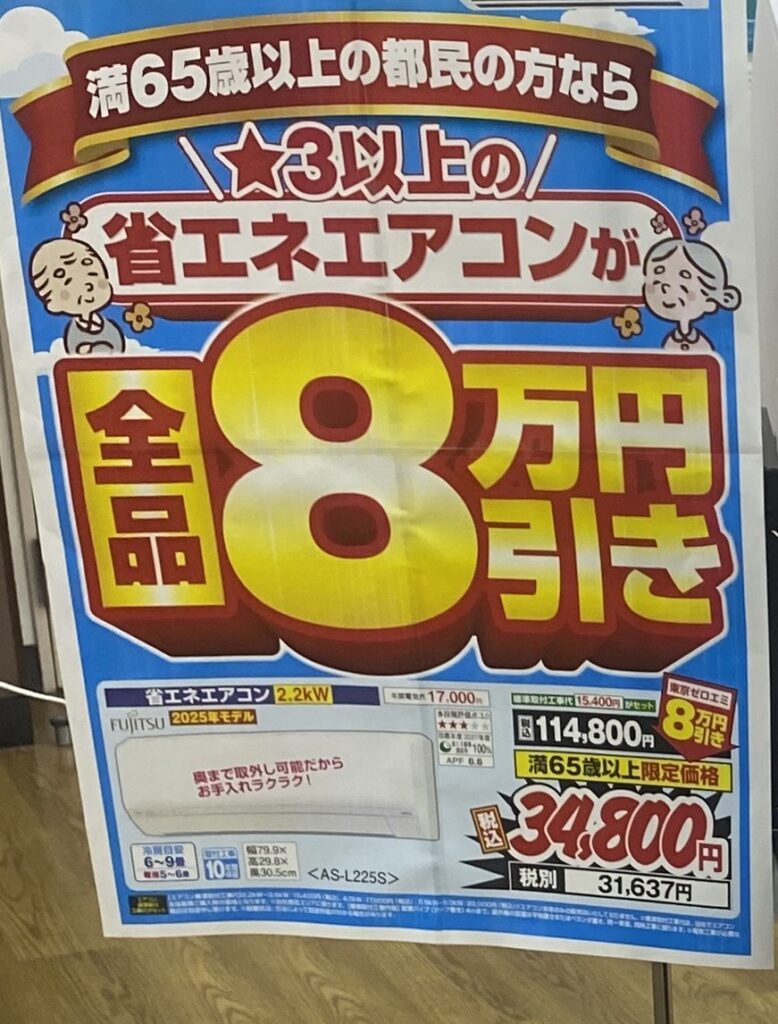

高齢者・障害者の省エネエアコン購入助成 東京都事業に北区独自の上乗せ補助を補正予算計上へ

嬉しいお役立ち情報です😊

8月26日、北区議会への補正予算案内示&区長のプレスリリースにて、熱中症リスクの高い高齢者および障害者の省エネエアコン購入費助成の東京都事業に、北区独自の上乗せ補助を行う補正予算案が1億円余計上へ!

東京都環境局が行っている、省エネ家電の購入支援「東京ゼロエミポイント」事業の補助が8万円に引き上げる(8月30日から)こととなり、

北区はその事業拡大に連動して、北区の上乗せ補助を行い、省エネエアコンの設置を後押し!

🔸対象機関は、令和8年3月31日まで

🔸助成額は、4万円で、非課税世帯の場合はさらに3万円の上乗せで計7万円上限

ということで、仮に、15万円の省エネエアコンを購入する場合、

対象者だと東京都8万円+北区7万円補助で、自己負担なしで購入できることに。

ただし、北区独自補助部分は一時たて替えが必要で、後から補助額を振り込み予定。

一定の課題はありつつも、猛暑が続き、熱中症対策のエアコン設置は重要です。

党都議団、北区議団も繰り返し、東京都や北区に要請を続けてきました。

エアコン未設置の方など、ぜひこの機会に補助金を活用して設置してくださいませ~!

2025.08.25

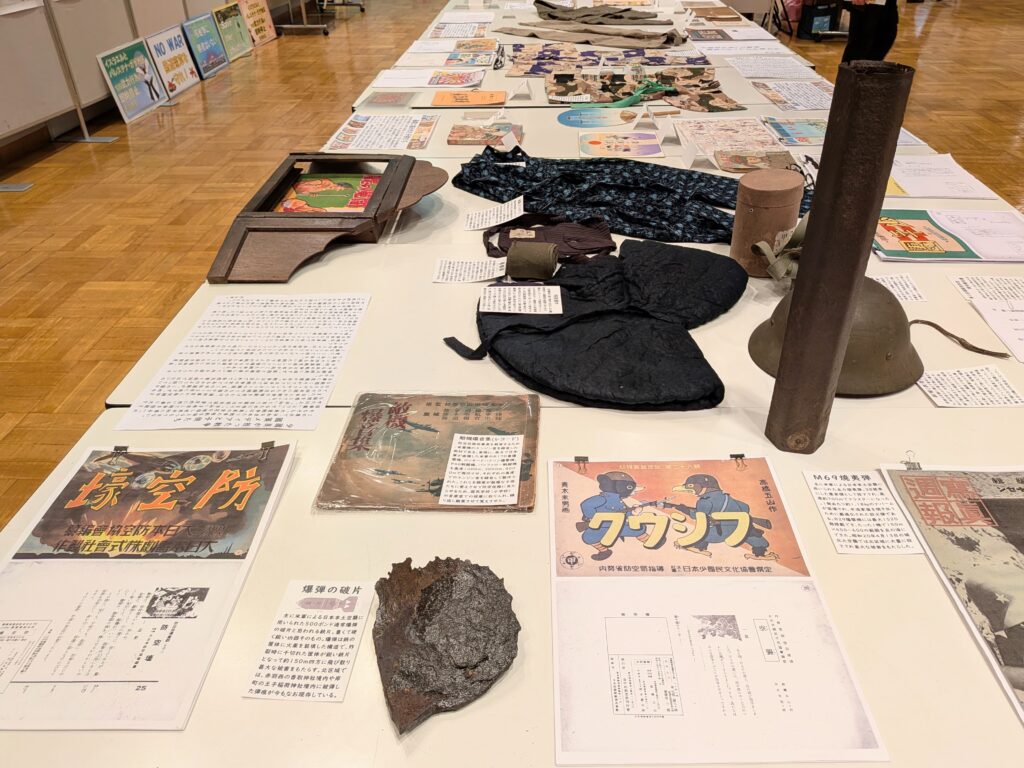

戦後・被爆80年、「平和のための戦争展」

平和団体をはじめ区内の民主団体、区民の有志が実行委員会をつくり、毎年実施している「平和のための北区の戦争展」が、今年も8月23日~24日の両日、北とぴあ展示ホールにて開催され、私も足を運びました。毎年の展示物は、その年の話題にもあわせ、創意・工夫がされています。

今年は、東京大空襲で命をおとされた人々の名前の一部が、壁に大きくご案内されていました。東京都が戦没者への慰霊と平和への願いをこめて、一日も早く、東京大空襲の平和資料館建設にふみきり、都民の協力で収集し、保管してある資料を公開してほしいと思います。

その他、区民の方が「子どもと戦争」を意識し、自身が集めている当時の生活用品などを出展。赤ちゃんや子どもが着ていた着物柄にも戦争勝利を願うプリントが描かれていたものがあり、驚きました。

女性団体からは、平和や戦争を考える絵本も多数陳列され目にすることができたり、日本軍が行った加害のひとつである「従軍慰安婦」について、1人の女性の身におきたことを証言にもとづき作製された本を読む機会にもなりました。

昨今、日本軍が行ったアジア諸国への加害の実相、慰安婦問題や南京大虐殺、731部隊の人体実験などについても「なかった」ことのように主張する言説もあり、歴史の事実とどう向き合い、国際社会の中で、信頼と平和の構築にどうつなげいかしていくのか、深く考えさせられる日々。

戦争を知らない世代が大半となる時代の中で、史実を正面から学び考える責任を感じ、平和を願い、つくる行動へつなげていきたい。

2025.08.24

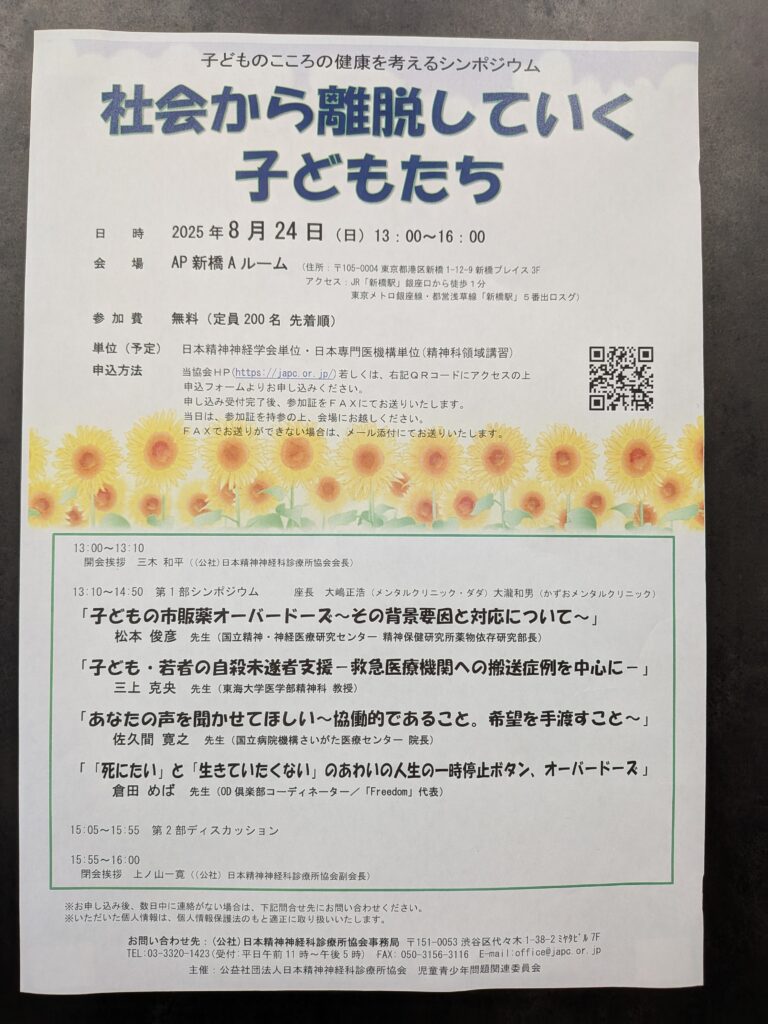

子どものこころの健康を考える~市販薬物依存の増加~

8月24日、日本精神神経科診療所協会児童青少年委員会が主催した「子どものこころの健康を考えるシンポジウム」を聴講しました。その動機は、私自身も若年女性によるオーバードーズのご相談や話を聞くようになったからです。

同協会が2年ごとに行っている、クリニックをのぞいた精神病床をもつ1525施設への薬物依存の悉皆調査の結果では、10代の市販薬物依存が倍増しており、その89%は女性とのこと。社会的背景には、ドラッグストアの急増や売人が利益を得られる状況があることとあわせ、若年女性がストレスやトラウマなど生きづらさを抱え、その苦痛を緩和するために使っているのではないかーと分析していました。

そして、臨床や支援現場の関係者が強調していたのは、依存するものを、絶対ダメ!とストップをかけても心を閉ざすだけであり、相談につながる前段階として、感情を言葉でも表出できる関係性、雑談で気軽に会話できる人とのつながり、楽しさを共有できる体験、横並びで安心できるウエルビーイングを伸ばしていくこと、そうした関係性を5年、10年と腹をくくってつくっていく重要性が語られていました。

そうしたお話をうかがい、若年女性が抱えている悩みは生死にかかわる深刻なものであっても、かかわりの入り口は、よりフラットで気軽に、日常的に自然なつながりをつくることが大切だと感じました。

北区でも民間法人と連携し、スペースゆう等も活用して、若年女性が気軽に立ち寄れるカフェや居場所づくり、こころとからだのユース相談保健室、一時的に滞在できる場の確保などの取り組みが必要だと感じました。

北区でも民間法人と連携し、スペースゆう等も活用して、若年女性が気軽に立ち寄れるカフェや居場所づくり、こころとからだのユース相談保健室、一時的に滞在できる場の確保などに取り組んでいきたい。

2025.08.23

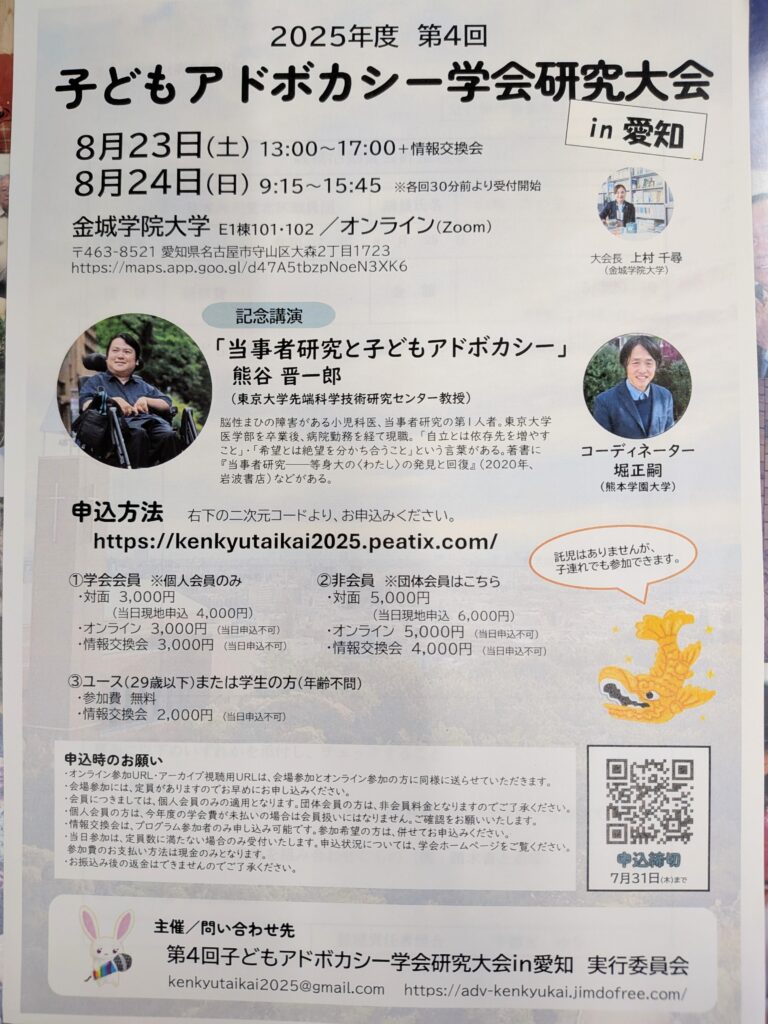

子どもアドボカシー学会研究大会で学ぶ~すべての子ども・若者のアドボカシーや多様な場におけるアドボカシーの実践報告~

8月23日~24日、子どもアドボカシー学会研究大会のオンライン講座を聴講しました。

一日目は、市民団体と行政が連携した意見表明権等支援事業の進め方や、すべての子どものアドボカシーについてお話がありました。

すべての子どものアドボカシーにおいては、地域の子ども・若者の居場所における意見表明やその反映について、若者世代に対する社会保障の不足、学校や家庭以外の居場所が少なく、就労や社会参加の機会が欠如している課題に照らし、

「居場所」の数が、子ども・若者の人生をポジティブにする。福祉現場における取り組みだけでなく、すべての若者を対象に包括的な社会参画をめざし、共同体での学びの機会を作っていく取り組みの重要性が語られ、全国で取り組まれているユースセンターなども紹介されました。

二日目は、多様な場におけるアドボカシーの実践報告を聴講。

例えば、学校での意見表明支援について、

子どもがアドボケイトの役割を理解しできれば適切に利用できる。保護者や養育者の理解も重要。子どもは教員に対し、感謝の気持ちを持っているが、大人に伝えたいことを理解してもらえるように、言葉を選び考える姿がある。

仮に希望が叶わなくても、「言えた」「聞かれた」という経験が自信や信頼につながる。学校がアドボケイトを理解することで、アドボカシー活動を円滑にすることができる。学校と対立するのではなく、子どもにとってより善い環境をつくるために学校へのアドボカシーは必要である旨のお話をうかがいました。

また、重度心身障害児・者へのケアに携わっている方から、どのようにアドボケイトできるのか?との提起に対し、乳幼児も含め、非言語的コミュニケーションについても、最善の解釈にもとづいて対処することが大切であると学びあいました。北区のとりくみにもいかしていきたい。

2025.08.12

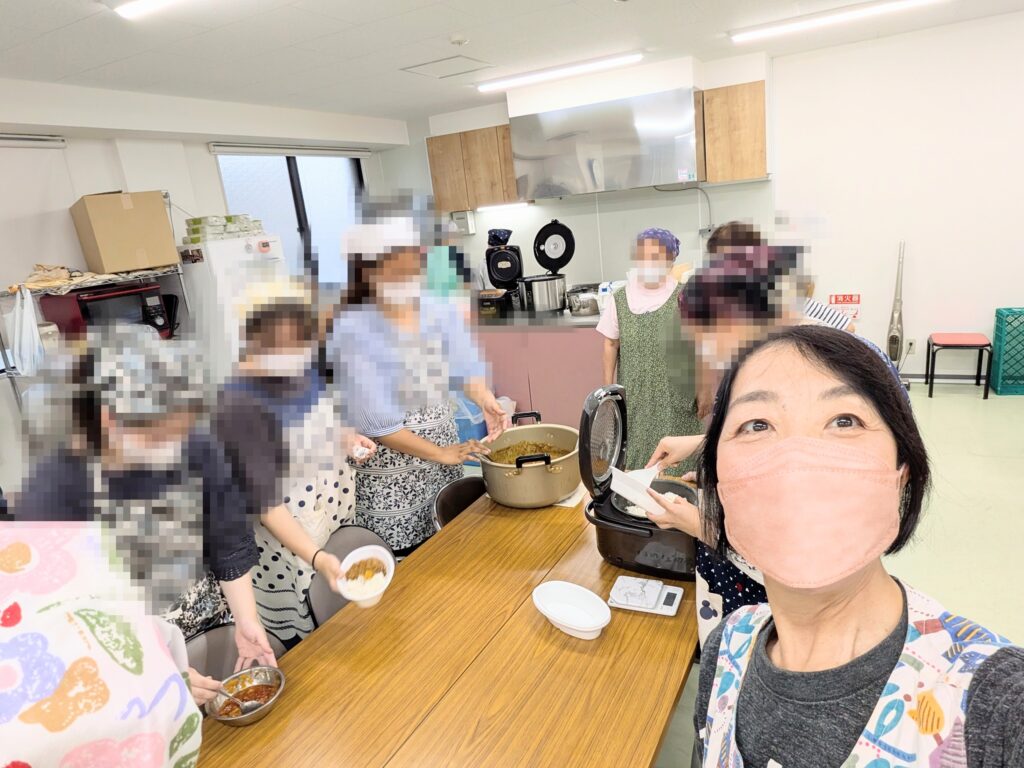

子ども食堂にてボランティア

本日は、#子ども食堂としま虹 におじゃまさせて頂きました。

いつもの地域ボランティアさんの他に、看護学生さん達が参加し、にぎやかに、

野菜タップリのキーマカレーが美味しく完成!

社協からフードバンクで提供されたお土産のお菓子グッズと果物ゼリーもセットされ、

お弁当を受け取りにきた子ども達も大喜びの笑顔でした🥰

お手伝いに来ていた高校生から、学校での様子を聞かせて頂き、私もとても楽しかったです。

2025.08.10

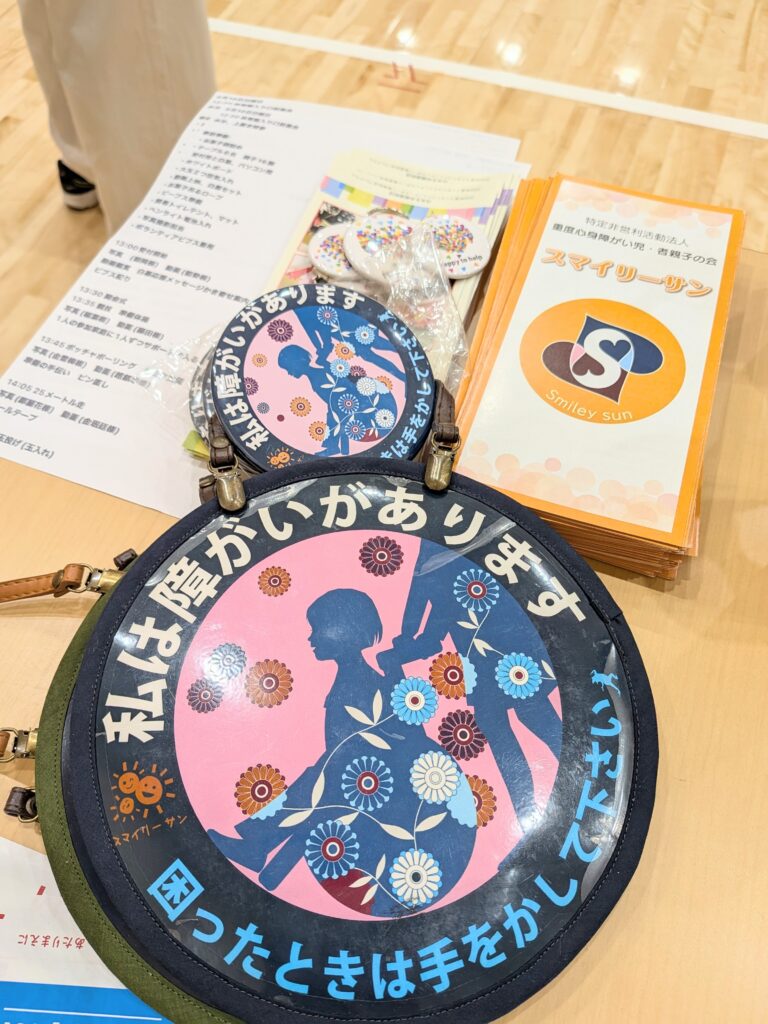

スマイリーサン、スポーツフェスタ2025

#NPO法人スマイリーサン (重度心身障がい児▪️者親子の会)が都立障害者スポーツセンターで

毎年行っている #スポーツフェスタ。せいの恵子都議、宇都宮ゆり区議と参加させて頂きました。

生憎のお天気にもかかわらず、ボランティアの方々も含め、たくさんの参加者!つながりの輪が、年々拡がっていて素敵だなぁ(^^)

お菓子とり競争、玉入れ、大玉ころがし、リレー、ダンスと車椅子の子ども達はもちろん、家族やボランティアの皆さんもハッスルして楽しいひと時。

笑顔がいっぱいで、私も元気を頂きました🥰

2025.08.08

いま求められる子どもの支援

8月8日(金)サマーセミナー2日目は、分科会「いま求められる子どもの支援」について、前丸亀市長、NPOオアシス丸亀理事長の梶正治さんの講演を聴講しました。(以下要旨)

市長時代も子どもの医療費無料化や給食無償化や、生活困窮者自立支援法の子ども支援を社協に委託し取り組んできたが充分ではない。継続して寄り添って支援することが難しい。役所は公平性を気にするところでもある。市長をおりてから、行政がまだできていないことをやろう!と、

①フードバンクに取り組んだ。24時間営業で大手の食品製造会社とつながりを持ち、食品ロスを廃棄せずに、近所の子ども食堂へ活用してもらう。

②塾に行けない(経済的理由など)子どもに、無料のお弁当つきで放課後の学習支援オアシスを実施。

③不登校の子どもにもフリースクールとして拡大。一日の居場所になるので人の手配が難しいが、学校に配置されているSC(スクールカウンセラー)とも連携し、オアシスに行くなら出席扱いとすることに。

④外国籍の子どもへの支援。経済的にも貧しい。言語の壁もあり。日本語指導講師と連携、協力し、国際教室を開催。高校進学にむけての支援も実施している。

こうした支援の必要性の背景には、新自由主義、小泉・安倍政権と続いてきた構造改革の下、30年間、日本だけが賃金が上がらず、格差と貧困の拡大。分断社会が作られてきた。

家族や家庭が不安定となり、将来の見通しが持てない。子どもを育てる視点や希望がない。親としてのスキルもない中、子どもの貧困や困難がもたらされ、

学校も大変。教育についての本質的な議論が十分ではない中、教師がやることがどんどん増えて、教師もいっぱいいっぱい。小学校2年生で、不登校やいじめがあり低年齢化している。学校はまだまだ閉鎖的。学校の機能を改善させることが本当に必要。

地域も今、排外的になり、外国籍の人をはじめ、特定の人を攻撃する風潮あり。子どもには、社会にいろんな人がいるということを伝える必要ある。

子ども家庭庁の予算に、放課後の居場所事業や困難家庭への子どもの見守りを兼ねた食糧配布(宅配)事業がある。自治体が手をあげると補助がつく。行政は食料を配れないという課題があったが、コロナ禍では実績あり、国も動き出している。

壊れてきた社会の構造を変える長期的な取り組みとともに、今、目の前で困っている。食事も十分にとれない、安心できる居場所がない子ども達を支援するために、各自治体でも積極的に取り組んでいこうと呼びかけられました。