2025.08.23

子どもアドボカシー学会研究大会で学ぶ~すべての子ども・若者のアドボカシーや多様な場におけるアドボカシーの実践報告~

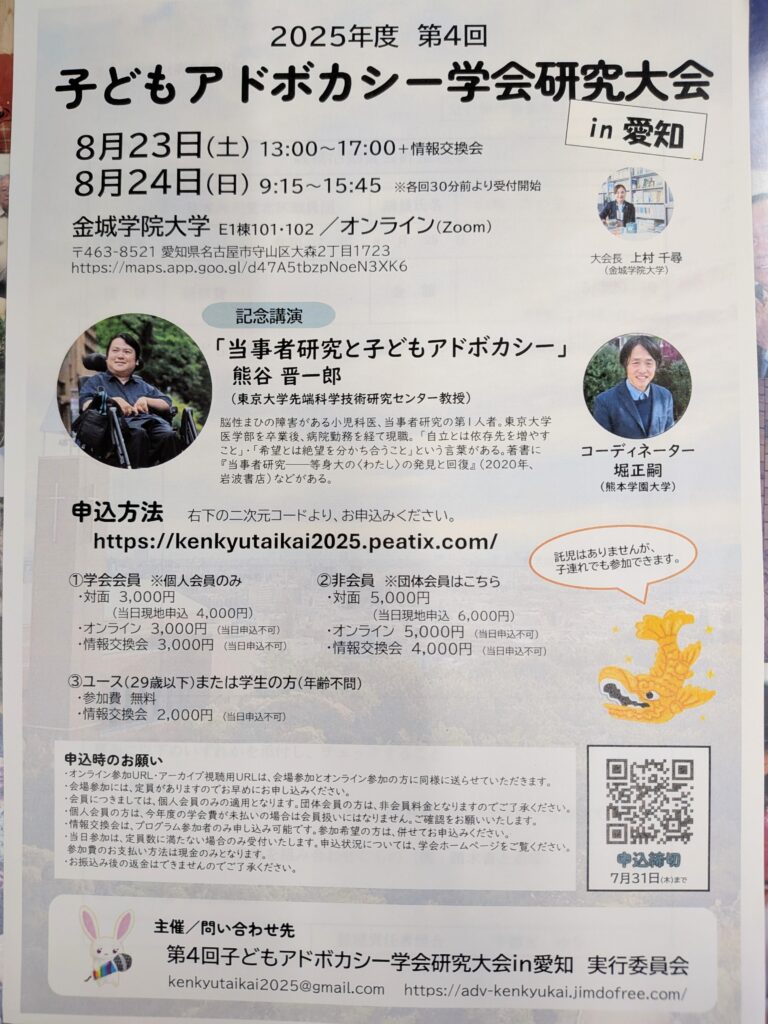

8月23日~24日、子どもアドボカシー学会研究大会のオンライン講座を聴講しました。

一日目は、市民団体と行政が連携した意見表明権等支援事業の進め方や、すべての子どものアドボカシーについてお話がありました。

すべての子どものアドボカシーにおいては、地域の子ども・若者の居場所における意見表明やその反映について、若者世代に対する社会保障の不足、学校や家庭以外の居場所が少なく、就労や社会参加の機会が欠如している課題に照らし、

「居場所」の数が、子ども・若者の人生をポジティブにする。福祉現場における取り組みだけでなく、すべての若者を対象に包括的な社会参画をめざし、共同体での学びの機会を作っていく取り組みの重要性が語られ、全国で取り組まれているユースセンターなども紹介されました。

二日目は、多様な場におけるアドボカシーの実践報告を聴講。

例えば、学校での意見表明支援について、

子どもがアドボケイトの役割を理解しできれば適切に利用できる。保護者や養育者の理解も重要。子どもは教員に対し、感謝の気持ちを持っているが、大人に伝えたいことを理解してもらえるように、言葉を選び考える姿がある。

仮に希望が叶わなくても、「言えた」「聞かれた」という経験が自信や信頼につながる。学校がアドボケイトを理解することで、アドボカシー活動を円滑にすることができる。学校と対立するのではなく、子どもにとってより善い環境をつくるために学校へのアドボカシーは必要である旨のお話をうかがいました。

また、重度心身障害児・者へのケアに携わっている方から、どのようにアドボケイトできるのか?との提起に対し、乳幼児も含め、非言語的コミュニケーションについても、最善の解釈にもとづいて対処することが大切であると学びあいました。北区のとりくみにもいかしていきたい。