2025.09.30

2024年度(令和6年度)北区一般会計決算および、3特別会計決算の認定について党区議団の討論

9月30日(火)、北区議会決算特別委員会最終日にて、2024年度(令和6年度)東京都北区一般会計決算および3特別会計決算の認定について、 日本共産党北区議員団は以下の討論を行いました。

昨年度の予算執行において、物価高騰対策給付金の支給、子どもの権利と幸せに関する条例の制定、高齢者補聴器購入費助成、および平和都市宣言記念事業などは住民要望の反映として評価いたします。

しかしながら、以下の理由から、一般会計決算の認定に反対します。

第1の理由は、財調基金の残高が過去最高の233億円となる中、物価高騰の下でも基金への積み立てを優先し、区民の暮らしや営業への支援が不十分にとどまったことです。

2024 年度の予算執行では、特別区民税は 13 年連続の増収、特別区交付金は過去最高の交付額、主要基金残高は787 億円と、きわめて健全な財政でありながら、年度末には新庁舎、施設建設、まちづくりに10億円単位の積み立てを行いました。

年度当初には144億円まで減るとされていた財調基金は、逆に89億円も増え、233億円にも積み上がりました。

私たちは、当初予算に対し、区民・中小事業者への直接支援や家賃補助、教育費の無償化など総額34億円の予算組み替え動議を提出しましたが、予算執行の結果をみれば、こうした施策が十分に実現可能だったことは明らかです。 引き続く物価高騰の中、区民の税金は、暮らし・営業最優先に活用することを求めます。

第2の理由は、新たに改定された「経営改革プラン2024」の下、貧困・格差の拡大 につながる「行財政改革」を、さらに推し進める予算執行であったことです。

昨年3月に改定された経営改革プラン2024は、職員削減、外部化、受益者負担を基軸とした新自由主義の「行革」路線に対するまともな総括が行われないまま、これまでの路線を継承するものとなりました。

区は、「民間のノウハウで経費削減、サービスの向上を図る」といいながら、人件費を削減し、正規から非正規への流れを推し進めてきた指定管理者制度を、昨年度は区内すべての公園にまで広げました。外部化の拡大が、社会全体では貧困・格差を広げてきたことに反省が感じられません。

来年度に予定されている公民連携推進条例の制定で、営利目的の民間企業に事業参入の門戸を開くとしていますが、公としての区の責任が損なわれることがないよう注視していく必要があります。経営改革プランによる「行革」路線から、真に住民の利益に資する行財政改革への転換を求めます。

第3の理由は、タワーマンション建設を呼び込む市街地再開発計画に固執し、民間大企業の利益に奉仕する駅周辺まちづくりを推し進める姿勢です。

東京一極集中をさらに加速し、異常な家賃高騰を引き起こしている首都圏のタワーマンション建設は、各地で行き詰まりに直面しています。ところが北区では、赤羽、王子の駅周辺まちづくりで、市街地再開発計画を推し進めています。

決算審査では、国交省があまりに過熱する再開発競争の下、財源不足から社会資本整備総合交付金の対象を、必要性・緊急性のある事業に絞りこむとする方針を示す中で、区が東京都心部ではなじまない「立地適正化計画」をかけてまで補助金を獲得しようとしている姿が明らかになりました。

物価高騰下でのまちづくりでは、大型再開発に頼らず、いかにコストをかけずに防災のまち、安全なまちをつくるかを追求することが重要です。タワマン再開発を見直し、住民合意による修復型まちづくりの推進を求めます。

次に特別会計です。 国民健康保険事業会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の認定については、いずれも 保険料が値上げとなったことなどから反対します。

以上をもって、日本共産党北区議員団の討論といたします。

2025.09.28

若者の相談・支援の取り組み充実を求めて

9月9日、本会議個人質問の中で、若者の相談・支援について、以下要望しました。質問内容と北区の答弁をご参照ください。

(1)相談窓口の設置などについて

私は先日、若者をサポートしているNPO法人の方から、お話をうかがいました。

その方は以前、警視庁の特殊詐欺被害防止にたずさわってきたが、そこで出会う若者がごくごく普通の青年であることに衝撃を受け、そうした若者が、誰にも頼れず、闇バイト等に簡単につながってしまう状況を変えていきたいと若者サポートの活動をするようになったと語ってくれました。

今の日本には、家庭にも家族にも頼れず、「誰にも相談できずに、消えていきそう」と感じる若者がたくさんいます。こども家庭庁の令和4年度調査でも、若者の145万人が、「誰にも相談できない」、22万人が「どこにも居場所がない」と答えています。

家庭や家族の中での貧困やネグレクト、虐待など、誰にも気づかれずに、子どもの頃から、暴力に耐えてきた若者がたくさんいるのだーということではないでしょうか。

夜になっても帰る場所がない。お腹がすいても食べるものがない。悩みがあっても話せる人がいない。親や身近な大人に頼れず、困難を抱えている若者が、話を聴いてくれる、信頼できる大人と出会い、暴力を受けずに安心していられる。

時間はかかっても前を向く力をとりもどし、生きていける場や人とのつながりを北区にもつくっていくことが必要と考えます。はじめに、

若者が抱える困難やサポートの必要性に関する北区の認識をお聞かせください。また、若者がどこに相談したらよいのか、わかりやすい相談・サポート窓口の設置を求めます。

【答弁】

若者の抱える悩みや不安を受け止めることで、若者自身が、ひとりではないことに気付き、少しでも前向きな気持ちになるためには、身近に相談できる環境の整備は重要であると認識しております。

現在、区では、LINE を活用した相談をはじめとする各種相談事業を、庁内各所管で実施する一方、東京都においても若者と家族等を対象とした無料相談窓口「若ナビα」を展開しており、相談できる環境は一定程度整っているものと捉えています。

昨年のホームページリニューアルの際には、若者が相談したいときに、より円滑に相談窓口へと繋がるよう、「わかもの支援ポータルサイト」を設けました。

引き続き、悩みや不安を抱えた若者が、解りやすく速やかに適切な相談へと繋がるような仕組みづくりを進めてまいります。

(2)民間法人とも連携した取り組みを

次に、具体的なサポートの内容についてうかがいます。

先にご紹介したNPO法人では、若者へのサポートは、一緒に伴走し、若者自身が誰かと共に行動して、物事が解決していくのだという体験を重ねていくことが大事であり、3年ほどかけて生活を立て直していくイメージと語っていました。

お金も友達もいない。自分を否定し希望も失っている若者が、誰かと共に笑いあえる、共に過ごす時間を大切にすることで、若者の心に少しずつ変化が生まれていくと。

このNPO法人では、活動のための寄付をよびかけていますが、その使い道の44%は、シェルターも含めた泊まる場所の相談や居住支援、24%は気軽に立ち寄れる居場所づくり、15%が社会参画、8%がアウトリーチとのことです。

行政に期待することは、先に述べた相談窓口の設置とあわせ、住まいの提供がとてもニーズが高く、更には伴走するスタッフがいることが望ましい。社会参加や就労についても、やりたいことに取り組める、働く手前の準備やチャレンジの機会を持てるようにできると良いとの要望をうかがいました。

豊島区では今年3月、独立行政法人都市再生機構と、「豊島区における若者の居場所創出の促進に関する協定」を締結しました。

協定の内容は、豊島区内のUR都市機構所有の空き家・空き地を若者支援のために活用することで、若者の居場所を創出することを目的とし、豊島区とUR都市機構が相互に協力することを定めています。

本協定に基づく、「若者の居場所事業」を運営するNPO法人は2つ。1つはNPO法人サンカクシャが、飲食店事業などを活用した若者の居場所、及び就労体験の場を、もう1つは、認定NPO法人ピッコラーレが、若年妊産婦の生活支援を行い、地域社会とのつながりを通じて、若年女性の自立を促進する場を創出することになりました。

こうした豊島区の取り組みなども参考に、ぜひ北区でも、民間法人とも連携し、親を頼れないなど困難を抱える若者のシェルターや住まいの提供、更には、誰でも活用できる居場所づくり、就労、社会参画の機会創出に取り組むよう求めます。

【答弁】

親や身近な大人を頼れない若者への支援は、セーフティネットとしても重要であると認識しております。

区では、これまで庁内の様々な取組においても、民間法人も含めた関係団体・関係機関と、幅広く連携や協力などを行ってきたところです。

そして、若者を支援するため団体が区内で活動していることも把握しており、これまでも情報交換やイベントでの連携を行ってまいりました。

また、「北区子ども子育て支援総合計画2024」においては、ハローワーク等関係機関と連携した、若者の就労支援事業への誘導強化の取組を検討することとしています。

若者支援の取組みについては、支援のニーズや支援のあり方、支援の主体も含めて、他自治体の事例も参考に、引き続き研究してまいります。

〇私は再質問の中で、かつて北区は、若者の就労支援事業として、産業振興課が中心となり、区内の中小企業と若者をマッチングしながら、就労と人材確保に先進的に取り組むんでいたことを振り返り、その際、就労する前段階の準備や寄り添い支援が必要な若者に対するアプローチが課題となっていたことを紹介させて頂きました。

今般の豊島区の若者居場所創出事業では、そこで働いていた若者が「今、とても楽しい」と生き生き活動していたことや、同NPO法人が、若者の就労体験事業として、北区の古民家カフェやコミュ二ティカフェともつながって活動していることも紹介し、改めて、北区でも今日的課題として取り組んでほしい旨、要望しました。

2025.09.28

女性支援新法にもとづく北区のとりくみについて

9月9日(火)本会議個人質問を行い、女性の相談・支援の取り組みについてとりあげました。

以下、質問内容と北区の答弁をご参照ください。

(1)女性支援新法にもとづく支援調整会議などの進捗について

長年にわたる女性支援団体や女性当事者の運動によって、今年度、女性の人権擁護と福祉にもとづく、「困難な問題を抱える女性支援新法」が施行され、東京都ではこの法律にもとづき、令和6年度~10年度にかけての東京都基本計画が策定されました。

都の計画内容では、対象者の把握から自立まで、多様な支援の切れ目ない包括的な提供や、本人の意思を尊重した支援の実施、同伴児童を取り残さないサポートの強化、若年女性への支援を推進、女性相談支援員をはじめとした公的支援の強化と民間団体との連携・協働の推進が目標とされました。

私は今年3月の本会議代表質問でも、法施行にもとづく北区での取り組みについて、民間との対等な連携・協働を具体的にすすめる要となる「支援調整会議や実務書会議の設置」など、早急にすすめるよう要望しました。はじめに、

北区の支援調整会議で人選された民間団体のメンバーや各種会議の実施状況とその内容、さらに今後の取り組みの方向性についてもお聞かせください。

【答弁】

困難な問題を抱える女性支援調整会議については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の趣旨を踏まえて、この間、民間支援団体をはじめ、関係機関等と意見交換を重ねながら開催に向け準備をしてまいりました。

区内を中心に活動をしている6団体から参画していただき、第1回目の支援調整会議代表者会議を8月25日に開催し、区のこれまでの取り組みや各団体の紹介の後、支援の対象や方向性等について議論を行いました。

今後、実務者会議を開催するとともに、案件が生じ次第、個別ケース会議を開催する予定です。

次に、今後の取り組みの方向性についてです。今回の会議の中であげられた行政も含めた関係機関との連携と情報共有の強化、切れ目のない継続した支援等の課題や、男女共同参画推進計画(アゼリアプラン)へ盛り込む内容などについて、実務者会議などで検討を進めていく考えです。

(2)居場所づくりなど具体的取り組みについて

2つめに、居場所づくりなど具合的取り組みについてうかがいます。

私は先日、日本精神神経科診療所協会が主催した「子どものこころの健康を考えるシンポジウム」を聴講しました。その動機は、私自身が若年女性によるオーバードーズや依存症などの相談を頂くようになったためです。

同協会が2年ごとに行っている、クリニックをのぞいた精神病床をもつ1525施設への薬物依存の悉皆調査の結果、10代の市販薬物依存が倍増しており、その89%は女性とのこと。社会的背景には、ドラッグストアの急増や利益をねらう売人の存在とあわせ、若年女性がストレスやトラウマなど生きづらさを抱え、その苦痛を緩和するために使っているのではないかと分析していました。

そして、臨床や支援現場の関係者が強調していたのは、依存物を絶対ダメ!とストップをかけても心を閉ざすだけであり、相談につながる前段階として、感情を言葉でも表出できる関係性、雑談で気軽に会話できる人とのつながり、楽しさを共有できる体験、横並びで安心できるウエルビーイングを伸ばしていく、そうした関係性を、5年10年と腹をくくってつくっていく重要性が語られていました。

私はお話をうかがい、若年女性が抱えている悩みは生死にかかわる深刻なものであっても、かかわりの入り口は、よりフラットで気軽に、日常的に自然なつながりをつくることが大切だと感じました。そこで、

北区でも民間法人と連携し、スペースゆう等も活用して、若年女性や施設退所者も含め、気軽に立ち寄れるカフェや居場所づくり、こころとからだのユース相談保健室、一時的に滞在できる場の確保など検討し、取り組むよう求めます。

【答弁】

北区では「こころと生き方・DV相談」を実施しており、相談者の希望に応じて、電話、対面及びLINE など様々な方法で相談を受け付けています。

スペースゆうでは、きめ細かく対面で相談を伺う相談室をはじめ、相談者が相談の前後に気軽に利用できるスペースとして、関連図書コーナーや喫茶コーナーを併設するなど、一時的な居場所を確保しております。

なお、DV相談に関しては、グループカウンセリングを行える場についても提供しております。

区では、引き続きスペースゆうに相談にいらっしゃった方をはじめ、気軽に一時的な滞在ができる場を確保してまいります。

(3)民間団体の相談会への支援を

女性相談の最後の質問は、民間が主催する相談会への支援についてです。

私は先月、板橋区立グリーンホールで開催された、「女性による女性のための相談会」に、ボランティアとして参加しました。この相談会は様々な困難を抱えている女性が、安心して気軽に相談できる場をつくろうと民間支援団体や弁護士会、労働弁護団などが実行委員会をつくり、年に数回、実施されている相談会です。

先月の相談会では、猛暑の中にもかかわらず、20代~50代まで幅広い世代の女性達が118名訪れ、生活の不安、仕事の悩み、子育てや介護、療養、家族や家庭での困りごとなどの相談、食品・生理用品・衣類などフードバンクで寄せられたマルシェの利用、カフェでゆっくりするなどして過ごされました。

参加された方からは、「誰に相談していいかわからなかった」「話を聞いてもらって気持ちが楽になった」「具体的な対応が聞けて良かった」「また利用したい」などの声が寄せられました。

この相談会は、ボランティアで参加する側も、一人ひとりの女性におきている悩みは個人的な問題のみならず、社会の構造的な問題でもあり、自分事として考え、支援する人、される人ではなく、仲間という対等な関係で接することを大切にし、エールを送りあうところがとても素晴らしい点だと感じています。また、必要な場合は行政窓口を案内する等、アフターフォローも行っています。

このように継続されてきた相談会の実績をみて、近年は東京都や先月の開催地の板橋区も、後援という形で支援するようになりました。

次回の相談会開催は12月中旬に、北とぴあを会場に実施される予定とのこと。年末の開催でもあり、困難を抱える女性の方が一人でも多く、相談につながり、安心して年が越せるよう、ぜひ北区でも「女性相談会」の支援を検討して頂くよう求めます。

【答弁】

区では、民間団体等から後援等の申請が出された際は、特に問題ないものと認めるものについては、東京都北区後援名義等使用承認事務取扱基準に基づき、後援等を承認しております。

そして、チラシやポスター等への後援名義等の記載や、承認団体からの要望に応じて、北区ニュースへの掲載など、側面からの支援を行います。

今後も、民間団体の取組みについては、案件ごとに、相応しい対応に努めてまいります。

区の答弁を受け私は再質問の中で、区内民間団体・法人との支援調整会議の実施など、いよいよ動き出したことを歓迎し、課題を共有しながら、まずは日常から気軽に立ち寄れ、相談にもつながる「居場所」をスペースゆうなど活用して、モデル実施を始めてほしい旨、重ねて要請しました。自分のライフワークとしても引き続き、取り組んでいきたいと思います。

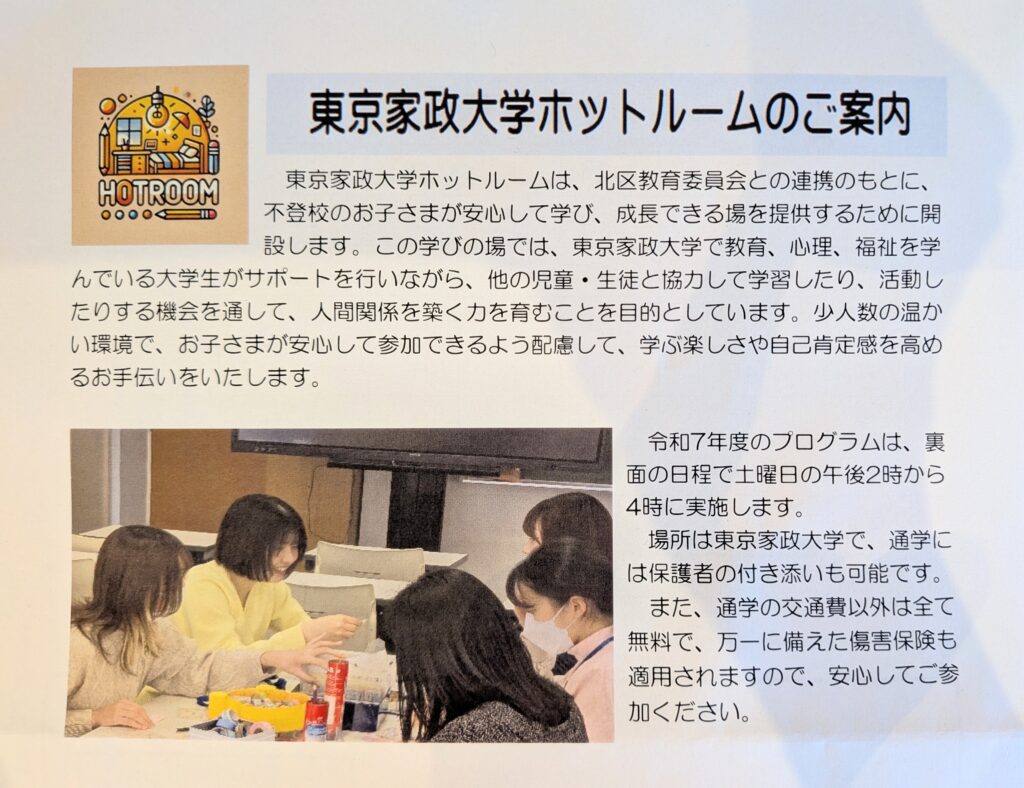

2025.09.27

子どもの学びの場~東京家政大学ホットルーム

9月27日(土)宇都宮ゆり議員と一緒に、北区教育委員会が東京家政大学と連携して開設している「#東京家政大学ホットルーム」をお訪ねしました。

ここは、#不登校のお子様 が安心して学び成長できる場として、今年度5月から月に3〜4回、(土)の午後にスタートした学びの場です。(今年は20人程度、区立小・中学校や私立学校、特別支援学校の児童・生徒さんが登録しているとのこと)

同大学の教育、心理、福祉を学んでいる大学生の皆さんがサポートしながら、子ども達の人間関係を築く力を育むことを目的としています。

その日は、プラレールや人生ゲームを楽しむグループ、名札をシールやテープ、クレヨンなどで手作りしたり、磁石でカラフルな鈴をとるゲームなどに一緒に取り組み、

はじめは照れていたお子様も、夢中になって楽しむ姿が見られたり、保護者同士での語りあい、区職員の方が相談にのったりと、とても大切な時間が流れているのを感じました。

「人とかかわる力をつけることができれば、いつでも学び直しができます」との大学の先生のお話も、心に響きました。

問い合わせ先は、北区教育総合相談センター03(3908)1326

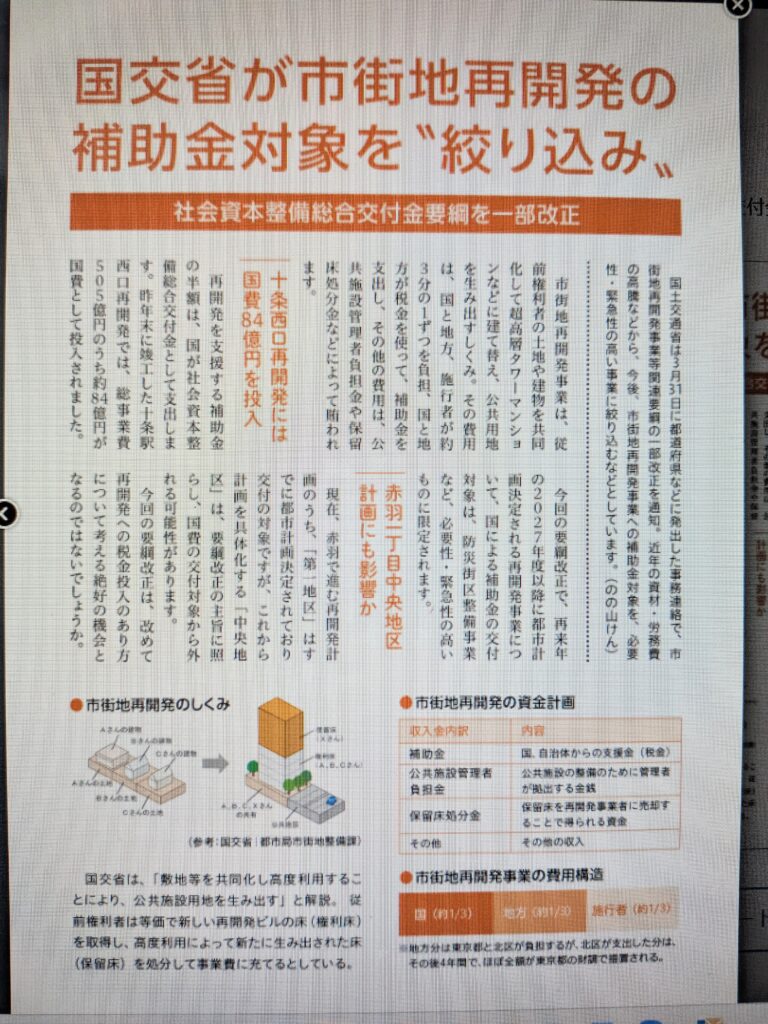

2025.09.25

赤羽駅周辺まちづくりについて考える

北区議会決算特別委員会開会中。本日9月25日は、産業.経済、環境費 の集中審議。

会派の #野々山研議員 が、#赤羽のまちづくり について質疑。

ここのところの物価高、急激な資材高騰や労務単価の引き上げなどにより、自治体はとこでも、費用負担の大幅上昇、工事契約の不調などにより困難を抱えている。

そんな中、駅周辺などの市街地再開発については、国の #社会資本整備総合交付金 が入ることを見こみ、計画を強気で推進してきたが、

ここにきて、国土交通省が、その交付金の補助要綱を改定し、予算を絞りこんでくることになった。

この間もすでにその前兆はあり、北区の十条駅周辺まちづくりにおいても、当初みこんでいた国の交付金は、結果として、7割強に留まることに。

野々山議員は、#赤羽駅周辺まちづくり中央地区 の再開発事業について、北区が国の支援制度を活用できるよう検討するとしているが、国の交付金が危ぶまれている時に、なおのこと賛否のある再開発をすすめていいのかーとの問題意識のもと、区の考えを質問。

北区は、国の補助要綱の対象となっている「#立地適正化計画」をかけて補助が得られるよう検討していきたいと答弁。

この「立地適正化計画」とはそもそも、人口減少が進む中、住宅や医療、商業などの都市機能を集約し、持続可能な都市機能をめざすべく地方で行っているものであり、北区はもちろん、23区ではこれまで、どこもまちづくりにおいて採用したことはないと北区からも答弁あり。

野々山議員は、補助金を得るために、本来、地方のために位置づけられた枠組みを使ってまで、再開発を進めようというのは、国が緊急性の高い事業だけに交付金を抑制しようとしている時に、本末転倒ではないか!と指摘。

東京都の駅周辺再開発事業では、民間デベロッパーや大手不動産の利益優先でタワーマンションが複数立ち並び、そのタワーマンションが今や、投機対象物件にもなり、地価の高騰も招いていることの是非が問われはじめているところ。

今、このタイミングで立ち止まり、税金と使い方やまちづくりのあり方、環境や自治の問題も含め、しっかり議論する必要があるのではないだろうか!と感じました。

野々山研区政レポートより

2025.09.24

団地バス停より区政報告

9月24日(水)、今朝は豊島5丁目団地バス停より、区政レポートをお届けしながらご挨拶。

団地内ガーデンに咲いている花も沈丁花に秋桜とすっかり秋に〜😊

ラジオ体操に来ている皆様とは、都の省エネエアコン助成についても話題になりました。

量販店によっては注文が殺到し、生産が追いつかず、工事が数カ月後になるところもでてきているとのこと〜😰

制度としては、期間が年度末までにて、希望する方が皆さん活用できるよう、東京都の予算枠を充分とって頂きたいと思います〜!

2025.09.22

森林整備体験で学んだこと発表会

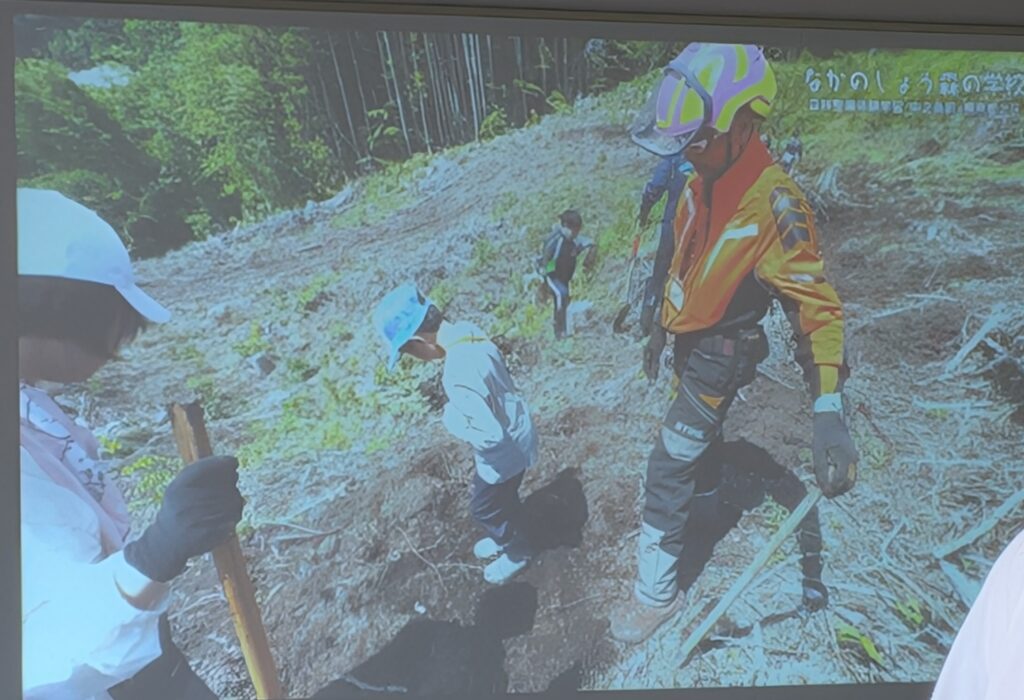

9月21日(日)、北区が今年6月7日~8日に群馬県中之条町で、7月25日~27日には北海道清水町で実施した、森林整備体験事業に参加した小学生高学年児童の報告会が開催されました。私も昨年、中之条、今年は清水町での事業を見学させて頂いたので、子ども達の報告をとても楽しみに参加しました。グループごとに分かれて、互いの学びを交流したのち、前に出て発表します。

植樹・間採体験では、「土が重かった」「等間隔で植えることが大事」「植樹は達成感があった。森林をつくっていく大切な活動」「木が育つのに何年もかかる。自分が植えた木が大きくなるのを創造するのが楽しい」「木が大きくなるのに45年もかかる。木材、紙など資源を大切に使いたい」「木はCO2を吸って地球温暖化に役にたつ。木を植えることは未来につながることを伝えたい」「木を切る時に倒れる方向を考え、切込みの角度を決めたりロープの引っ張り方もゆっくり行う」「のこぎりも始めて使った」「チェーンソーの音が大きくて驚いた」「林業は木を切るだけでなく、沢山の時間をかけて木を育てることも知った」「製材したもので工作できて楽しかった」

中之条や清水町の子ども達やホームステイなどの交流については、「初めての出会いだったけど話したら仲良くなれた」「最初は緊張したけど、友達ができた」「ファミリーや地域の人とも交流できて楽しかっ」「北海道と東京は離れているけど、これからも仲良くしたい」等々の学びが発表されました。

前半の部「きたECO道場」で講師をつとめた、東京家政大学の環境共生学教授の宮本康司さんが、子ども達の発表を聞き、以下にお話されました。

「植樹のやり方、伐採の方法を知り、工作したりと、普通のくらしではじめての体験をしたり、木や森にかかわっている人への意識をもってくれた。ここ23区でくらしていることと切り離さないで、自分たちのくらしの中で気にしてほしい」「木が育つことに30年40年もかかる。空間や時間に意識が向いたことを忘れないでほしい」「木を植えたことで、心に何かうわったものがあった。大切にしてほしい」と。

子ども達の発表をうかがい、私自身もとても感動しました。今後も森林整備体験事業を充実・継続していけるよう応援したいと思います。

2025.09.20

児童発達支援センターにて「さくらんぼまつり」

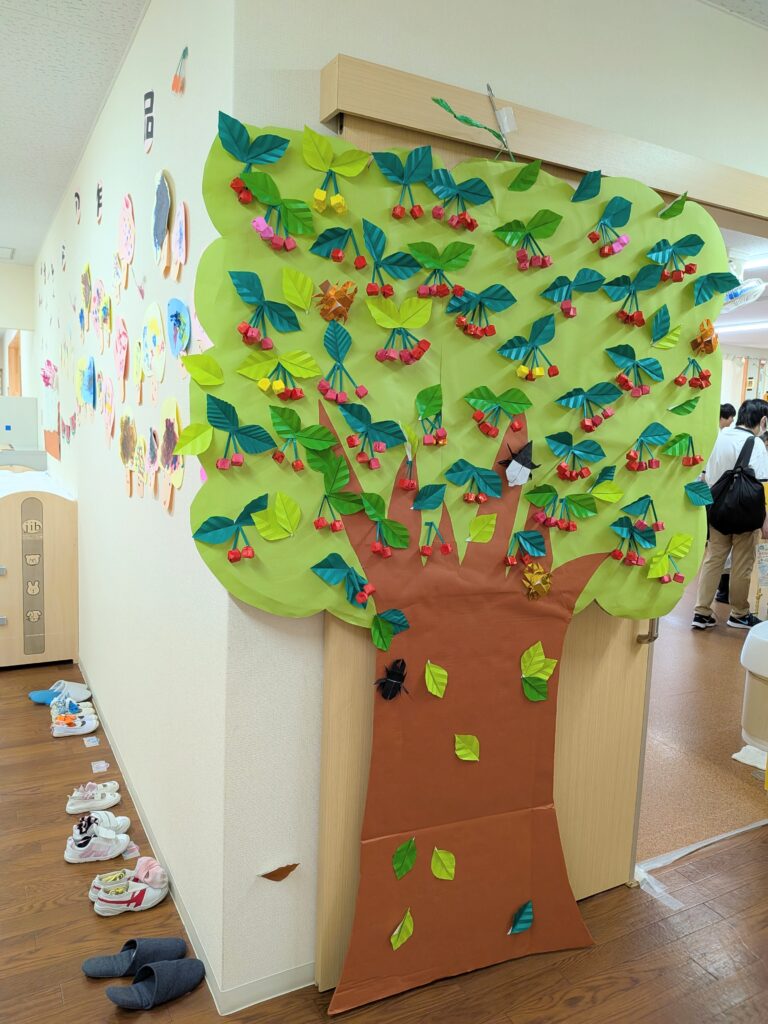

#北区立児童発達支援センター の「#さくらんぼまつり」へ。

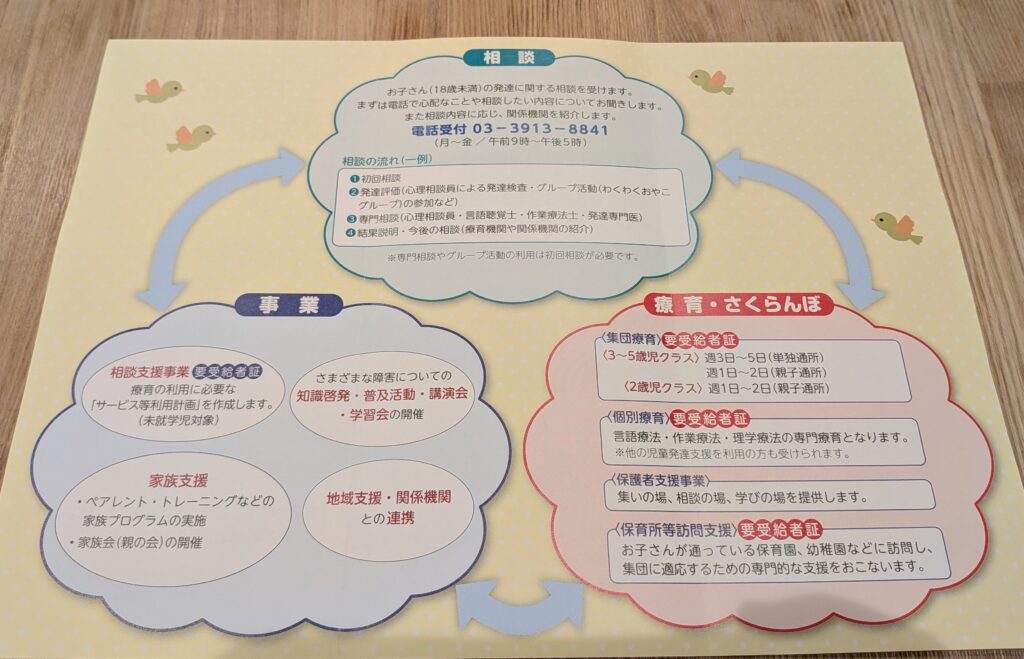

同センターは、18歳未満の成長発達に心配や特性のあるこども達の相談や個別療育、集団療育、家族支援などを行う北区の拠点施設です。令和6年の児童福祉法改定により、肢体不自由児を含め地域の障害児支援における中核的役割を担うことが明確化されました。

北区では来年度から、それまで直営職員で担ってきた、相談・療育事業について、療育部門は、民間へ委託し実施する方針で準備中です。

「さくらんぼまつり」では、うんどうの部屋、ボールランドなど、身体を動かす療育体験コーナーが大人気!子ども達が思いっきり楽しんではしゃぐエネルギーに圧倒されっぱなし。

小さなお子様がカゴにカラフルボールを入れている様子をみた保護者の方が、「初めてみました!」と、目を潤ませている様子に、私も胸が熱くなりました。

室内の飾りつけやお祭りコーナーは職員の皆さんの手作りで彩られ、ワクワクする素敵な空間。

センターを卒業した大きな人達が、先生に久しぶりにご挨拶をしている光景にも心あたたまるものが。

友達とうまく遊べない。言葉が遅い。落ち着きがない。集団生活が苦手などご相談は、03(3913)8841へ

今年9月からは、2歳児クラスの療育も無償化となりました。個別療育の言語療法などは希望者が多く、空きをまっている状況とのこと。

2025.09.19

北区シニアクラブ連合会福祉大会

赤羽会館で開催された、#北区シニアクラブ連合会 福祉大会の式典に参列し、

健康福祉委員会副委員長として、ご挨拶させて頂きました。

北区のシニアクラブは現在106クラブ。

8000名を超える会員さんが、日々、元気に社会活動をされています。

当年90歳を迎える会員さんは185名いらっしゃるとのこと!

午前中は、15グループによる舞踏が生き生きと披露され、

私も健康で長生きしたいなぁとの思いを強くしました。

シニアクラブの活動がこれからも活発に行われるよう、

応援していきたいと思います。

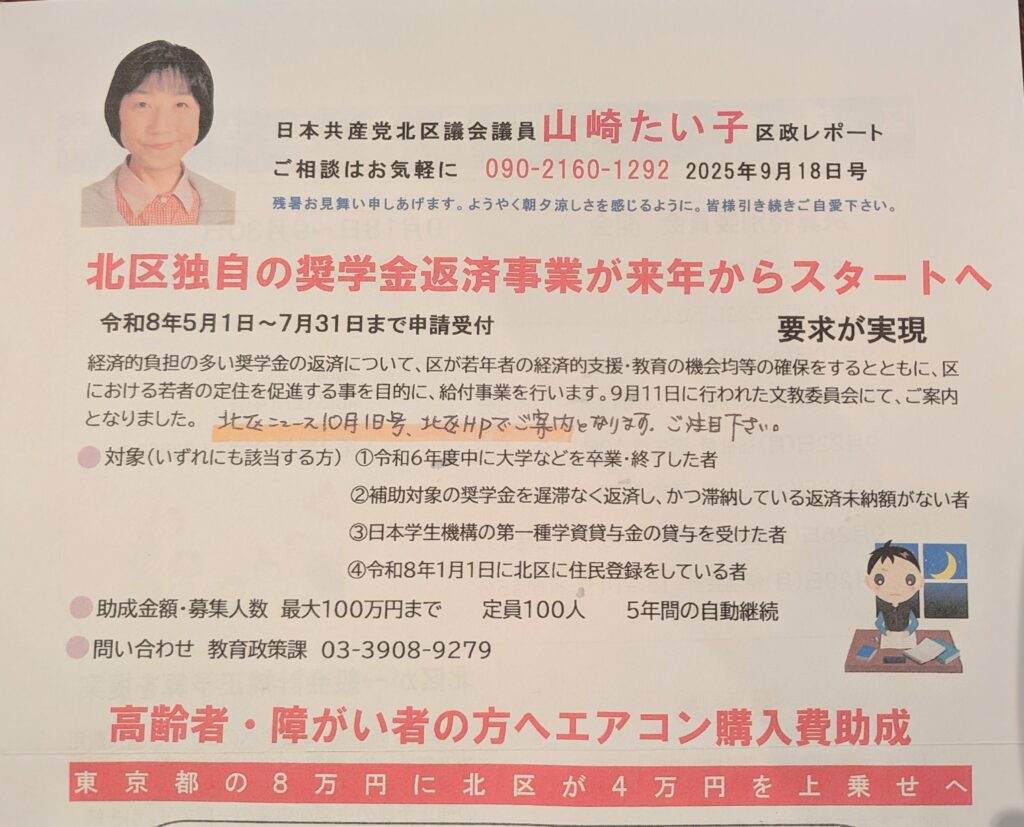

2025.09.19

北区独自の奨学金返済支援事業が広報へ

ようやく涼しくなり、嬉しい朝!

王子駅南口から、区政レポートをお届けしました。

来年5月から申請が始まる、#北区独自の奨学金返済支援事業 が

9月11日の文教委員会で報告され、

#10月1日号の北区ニュース や北区Hpで広報されます。ご注目ください!

🌸対象は、

①令和6年度中に大学などを卒業、終了した者

②日本学生支援機構の第一種学資貸与を受けた者

③補助対象の奨学金を遅延なく返済し、滞納、返済未納がない者

④令和8年1月1日に北区に住民登録をしている者

🌸助成金額、募集人数は、

最大100万円(5年間)、定員100人

🌸問い合わせは、

教育政策課 03(3908)9279

若者の経済的支援、北区における定住化を促す目的で実施されます😊