2025.10.14

2025東京都日中友好議員連盟協議会訪中団報告1

10月13日(月)〜17日(金)まで、2025年東京都日中友好議員連盟協議会訪中団(都議会から9名、区議会から7名、市議会から4名の計20名)の一員として参加し、中国の首都北京市および四川省成都市を訪れ、友好交流の機会を得ました。

東京都日中友好議員連盟協議会は、2016年12月に中国特命大使夫人の提案、中国大使館の応援もえて、都議会と区・市議会の日中友好議員連盟の横串となる協議会をつくり、中国との友好交流を深めていこうと国内ではじめて発足したものです。

コロナの前後を除き、毎年訪中団を組み、中国での最新技術の見聞や北京オリンピックのリユース活用なども視察してきました。

今年度の行程では、13日(月)、羽田から国際線で北京へ移動。

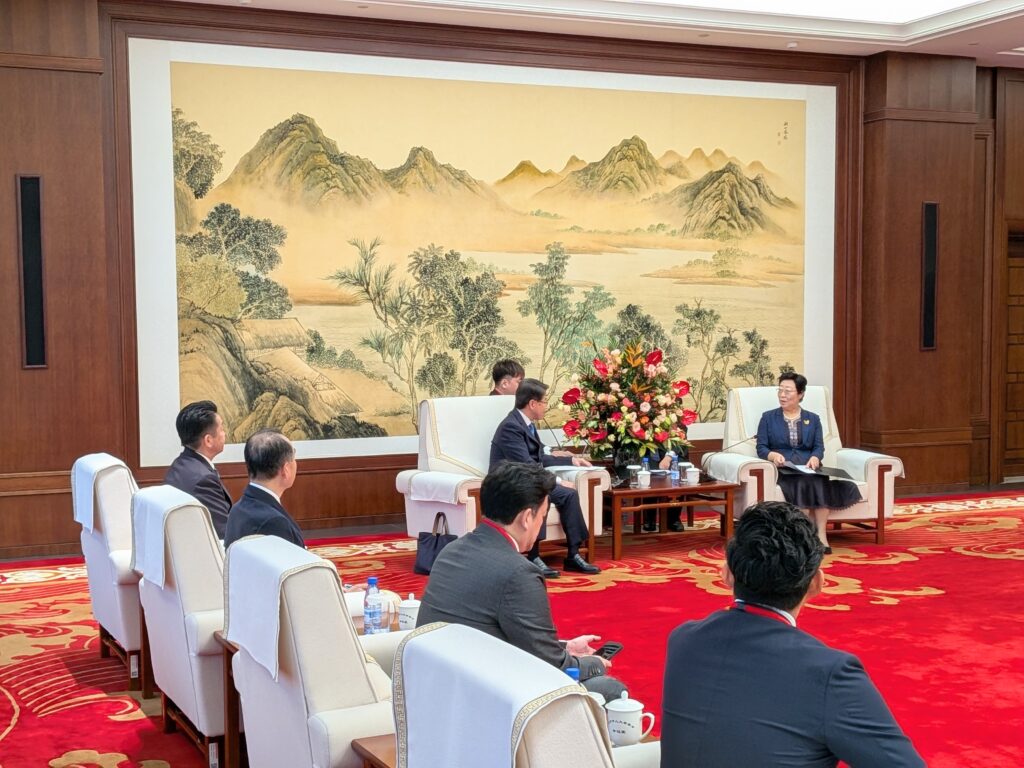

14日(火)は午前中、北京市人民代表大会(市人大)のイェン・アオシュアン副主席(議会でいう副議長)を表敬訪問。

副主席は歓迎のあいさつの中で、1、都市間の友好交流を進化させ、経済、技術、文化、教育など相互の発展につなげたい。2、市民生活向上のため、高齢化社会の課題共有など立法機関の交流を強化。3、民間交流の促進として、2024年11月から日本のビザ免除を30日間に延長。短期的なビジネス交流にも寄与できるなど提案されました。

訪中団を代表し、東村邦弘都議会議員(団長)がご挨拶。私も訪中団メンバー紹介の際、中国語で短い挨拶をさせて頂きました。

北区議会日中友好議員連盟からは4名参加。右から順に濱田知明議員、佐藤かずゆき議員、山崎たい子、さいとう尚哉議員。

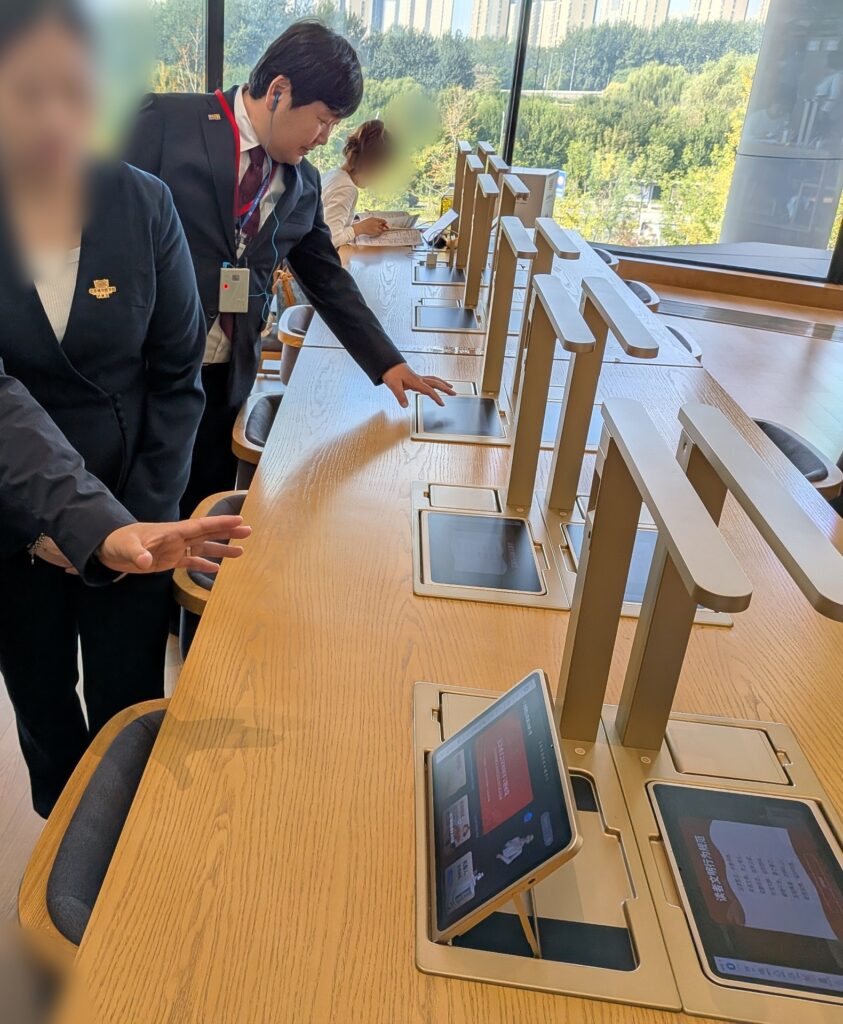

その後、2023年に開設されたばかりの都市図書館を視察。

ガラス張りの明るく開放的な都市図書館前景。

館内は天井がとても高く(電源やWIFIを設置)、更にとても広い階段式の空間に800万冊を蔵書。階段は自由に腰かけて読書やくつろぎスペースとして活用。24時間無料で市民に開かれた図書サービスを提供している。

デジタル書籍も読めるタブレット設置の席は2400席!!

メタバース空間が設置され、質問に魯迅さんが応答してくれるユニークな設定も。子ども達にも人気。

図書サービスだけでなく、教育、文化イベントも積極的に行うなど、図書館が多世代に人気のスポットとなっているとのこと。建築物はもちろん、文教活動へのスケールの大きさに感嘆。

午後からは、近年、EV車の生産で著しく伸長しているXiaomi(シャオミー自動車スーパー工場)を見学。

中国は電気代がとても安く提供され、環境面からもガソリン車から電気自動車へと、国をあげて推し進めている。シャオミーはスマホや時計などを主に手がけてきたが、5~6年であっという間にEV車で成功し、発展しているとのこと。若者の就職先としても人気がある。

EV車のしくみを説明頂いた後、実際に車をつくている工場内も見学させて頂きました。(そこは写真NG)

シャオミー社員食堂で昼食のお弁当(^^)

続いて、北京外国語大学の構内にある「日本学研究センター」を訪問。教職員や院生・学生さんと懇談

日本学研究センターは日本国際交流基金により1985年(大平内閣)に設立。以来、中国大使500名を輩出するなど卒業生は外交・金融・ジャーナリズムなどの分野で3000名を超えて活躍しているとのこと。

院生・学生さん約50名が参加され、4名から日本との交流などについてそれぞれ流暢な日本語でスピーチを頂きました。

「4年前のコロナの時期、オンラインで日本の若者と交流し、どう生きるかなど悩みも交流した。両国の平和と友好は、人と人の1つ1つの交流で成り立っている」「慶応大に留学し、区役所職員さんにもとてもお世話になり、今も交流が続いている」「京都大学に留学し卒論は日本語で苦労。青年同士、友達のような関係を築き、つきあうことが大事」「高校時代に訪日。和の世界やおもてなしの心に感銘。伝統や文化、若い世代がその思いを受け継ぎ、両国のかけはしになりたい」など、とてもすばらしい内容で今回の訪中で一番心に残りました。

私も北区議員連盟を代表し、北区と北京市西城区の友好都市交流(北区は、1993年に旧宣武区と友好都市交流の合意書を取り交わし、文化・スポーツなどの分野を中心に友好交流・協力関係を深めてきた。2010年に、旧宣武区と旧西城区が合併し、2010年現在の西城区が誕生。2011年に「日本国東京都北区と中華人民共和国北京市西城区との友好交流・協力関係締結に関する合意書」を署名。その時、北京で行われた調印式訪中団に、区長と共に議会代表の一員として私も参加)や、北区の日本語教育、多文化共生の取り組みについてなどスピーチさせて頂きました。

夜は、北京市対友協主催の歓迎宴会に参加。

北区と友好都市を締結している北京市西城区の議員さんもかけつけてくださり、北区日中友好議員連盟から、北区の伝統工芸品である「桜模様のトンボ玉」など、お土産にお渡しさせて頂きました。

中央が北京市西城区の議員さん。コロナで困難になった北区と西城区の相互交流も復活させたいですねと、エールを交わしました。

移動中のバスから、夕暮れの北京市街地の景色。