2025.11.30

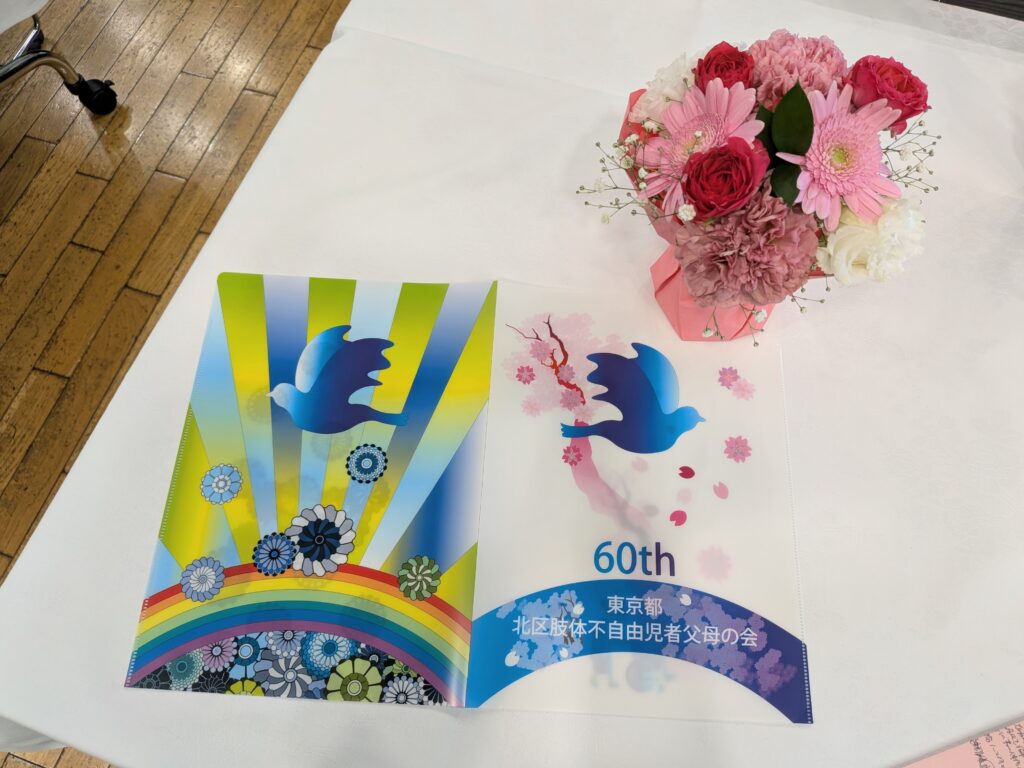

北区肢体不自由者児父母の会60周年記念祝賀会

11月30日(日)、雲ひとつない晴天の日。#北区肢体不自由者父母の会 #創立60周年記念祝賀会 が

北とぴあにて開催され参加しました。

会長より「創立は昭和40年。障害の重いこどもたちは教育を受ける権利もなかった時代。手足の不自由な子どもを背中におぶり、病院や療育に通い、全員就学運動など要請をしてきた。

世の中も少しづつ変わってきたが、一方で障害者の重度化、高齢化、介護する親の高齢化も進んでいます。北区に1日も早く、#入所施設 や #重度のグループホームの増設 を願ってやみません」とのご挨拶がありました。

その願いに応えられるよう引き続き取り組んでいきたい!と、気持ちを新たにしました。

会が終わってほっとしながら記念撮影(^^)

とても素敵な記念ファイル!!

会のあゆみを振り返るスライド上映。写真は50周年記念の時。

お弁当をミキサー食に(^^)

こちらはきざみ食のお弁当(^^)

2025.11.29

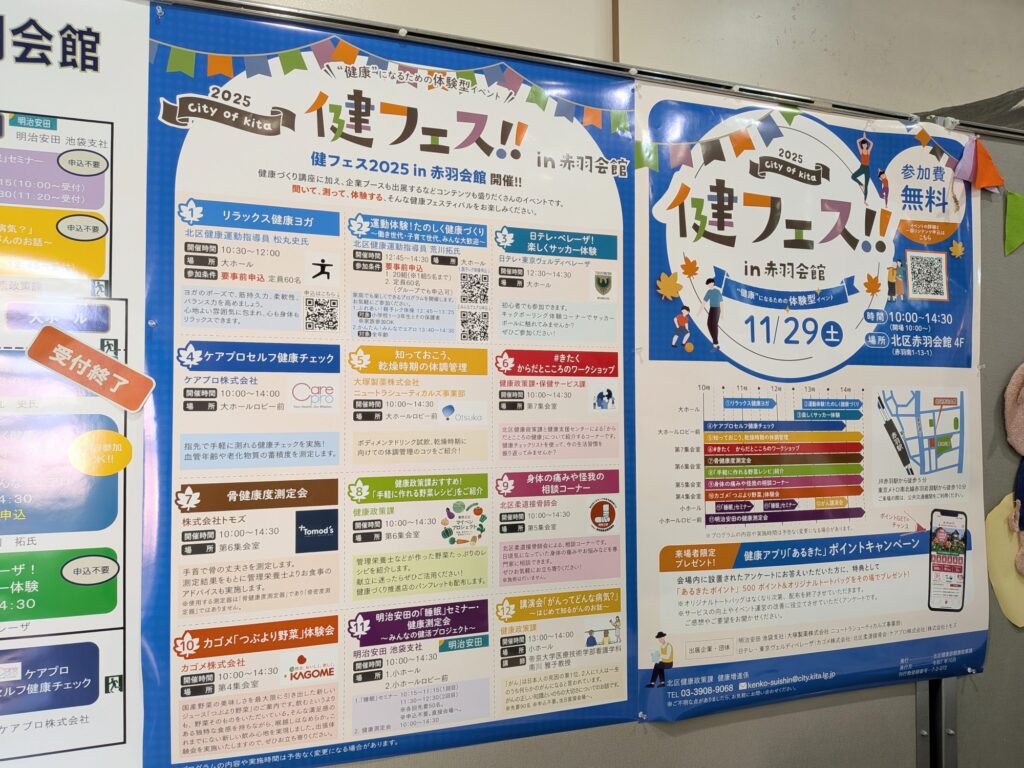

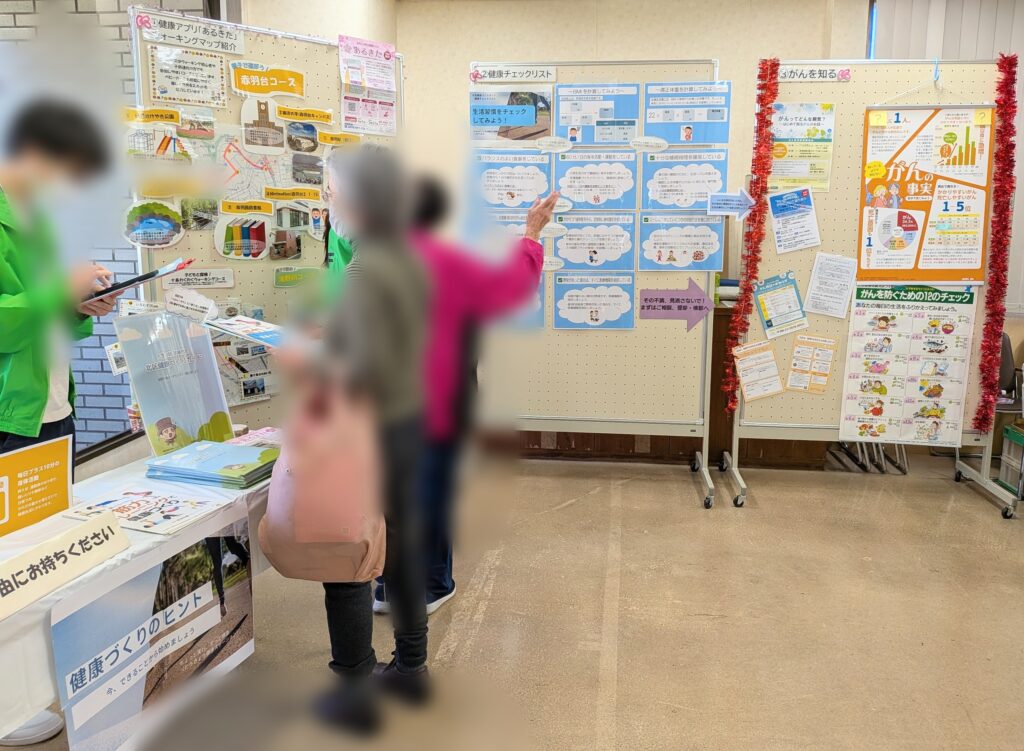

北区健康フェス開催

赤羽会館で行われた「#北区健康フェス」に参加しました。

何をするにも体調が大事〜!日々痛感するこの頃。

#健康ヨガ を申し込んで体験。ゆっくり深呼吸しながら、丁寧に身体と向き合う時間は心地良い😊

#血管年齢チェック #AGEsチェック(体内に蓄積する老化物質) #ベジチェック も実施。いずれも良好でホットしました。

#美味しく食べて健康づくり のため、栄養に関する情報を提供している #健康づくり推進店 情報や

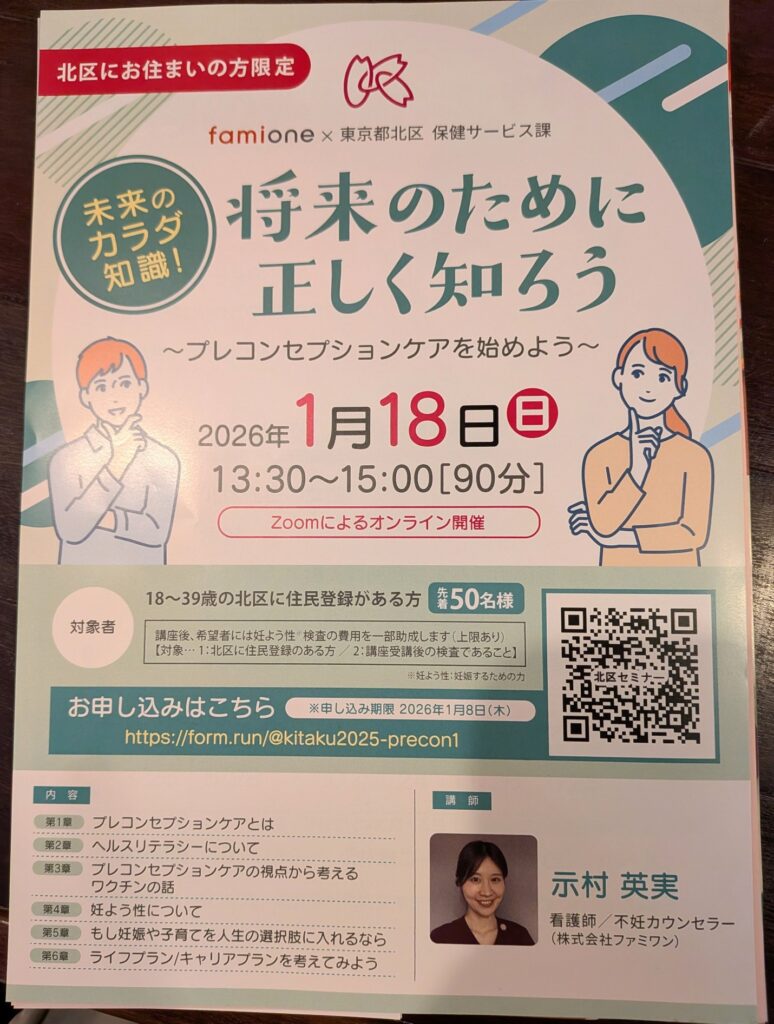

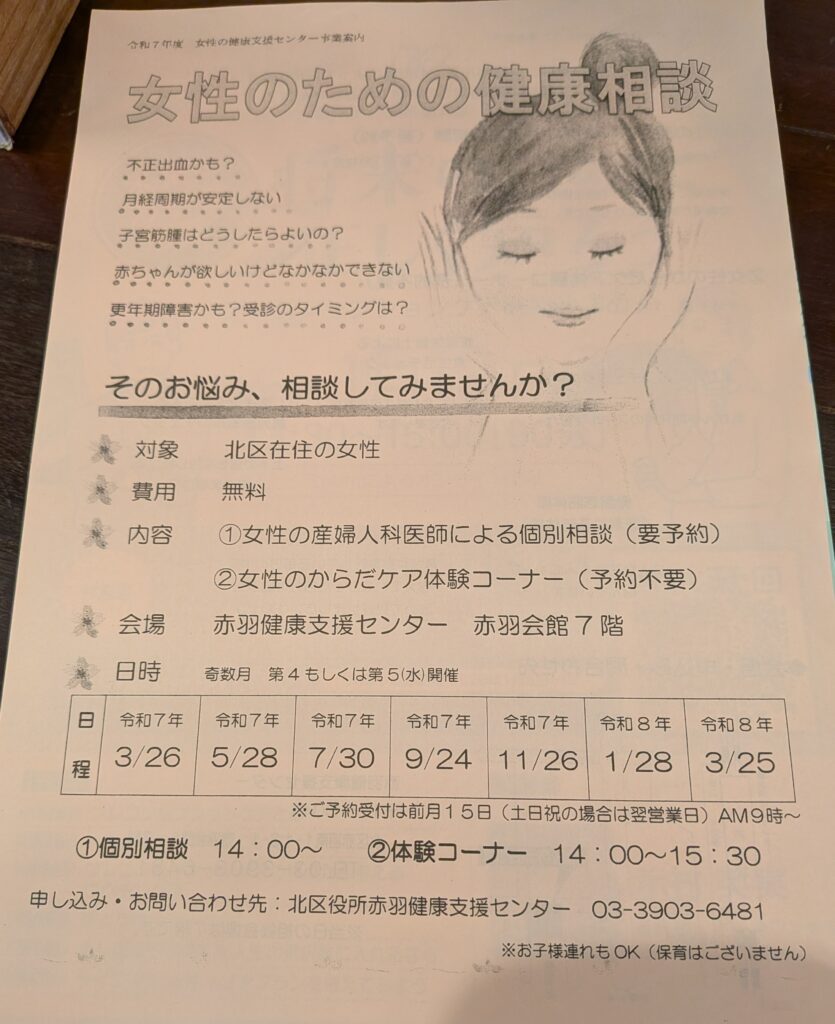

#生理とのつきあい方 #プレコンセプションケア #女性のための健康相談 など各種の健康企画案内も頂いてきました。ぜひご活用くださいませ〜。

2025.11.28

北区美術手工芸展が開催中

#北区美術手工芸展 が、北とぴあ展示ホールで開催中。11月28日(金)〜30日(日)まで

#和紙はり絵 や #ビーズクラフト #バードカービング #盆栽 ほか

地元で知っている方にもお会いし、作品のお話を伺うことができて嬉しさもひとしおでした😊

かぎ針でビーズを編み込んでいく!とのこと~スゴイ!!

木を切り堀りペインティングしてゆくとのこと~

2025.11.26

北区議会第4回定例会本会議個人質問

11月26日(水)、本会議個人質問。党区議団からは、宇都宮ゆり議員とながいともこ議員が質問しました。質問と答弁要旨は以下、ご参照ください。

宇都宮ゆり議員は、

1、子ども、学生、若者支援について。2、中小企業、商店街、個店支援について。3、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる見守り支援の充実を

ながいともこ議員は、

1、北区コミュニティバスについて。2、住宅確保が困難な方への支援にるついて。3、旧浮間子どもティーンズセンター及び旧浮間図書館跡地利活用について。4、北区文化芸術活動拠点ココキタの今後の運営についてとりあげました。

2025年第4回定例会個人質問―ながいともこ « 日本共産党北区議員団ホームページ

2025.11.25

第4回定例会本会議代表質問

11月25日(火)、北区議会第4回定例会本会議が開会。

党区議団の代表質問には野々山研議員が登壇し、

1、喫緊の物価高騰対策について

2、住民本位の行財政改革について、

3、学校教育における諸課題について

4、公園整備と緑の保全について

5、赤羽駅周辺まちづくりについて、区長・教育長に質問しました。

質問内容と答弁要旨は以下をご参照ください。

2025年第4回定例会代表質問―のの山けん « 日本共産党北区議員団ホームページ

2025.11.24

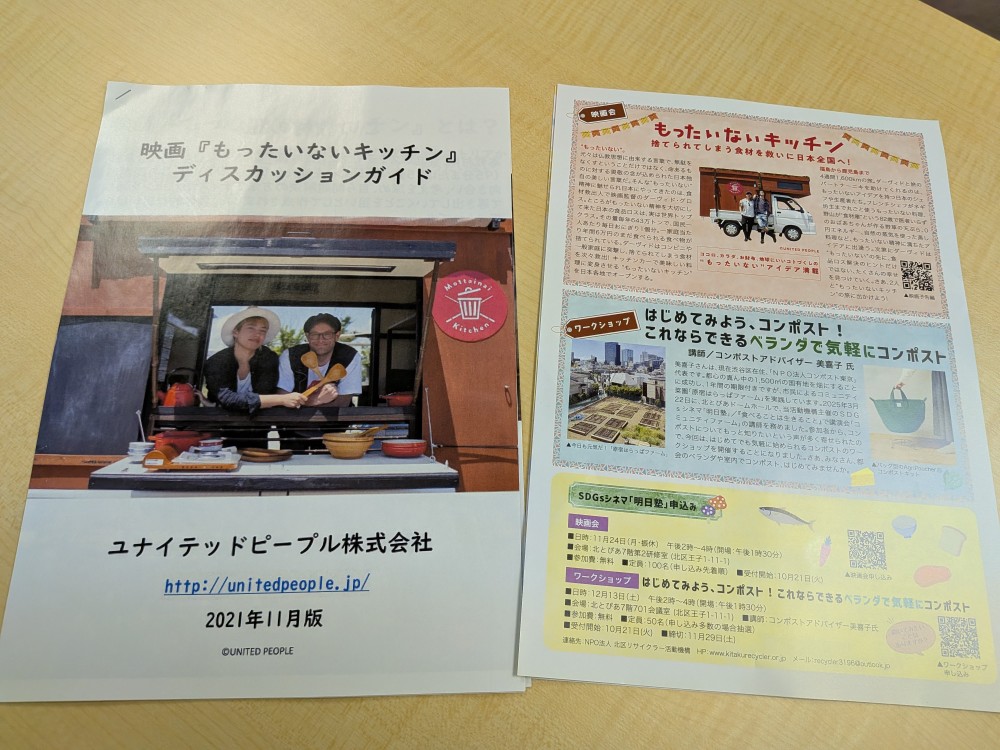

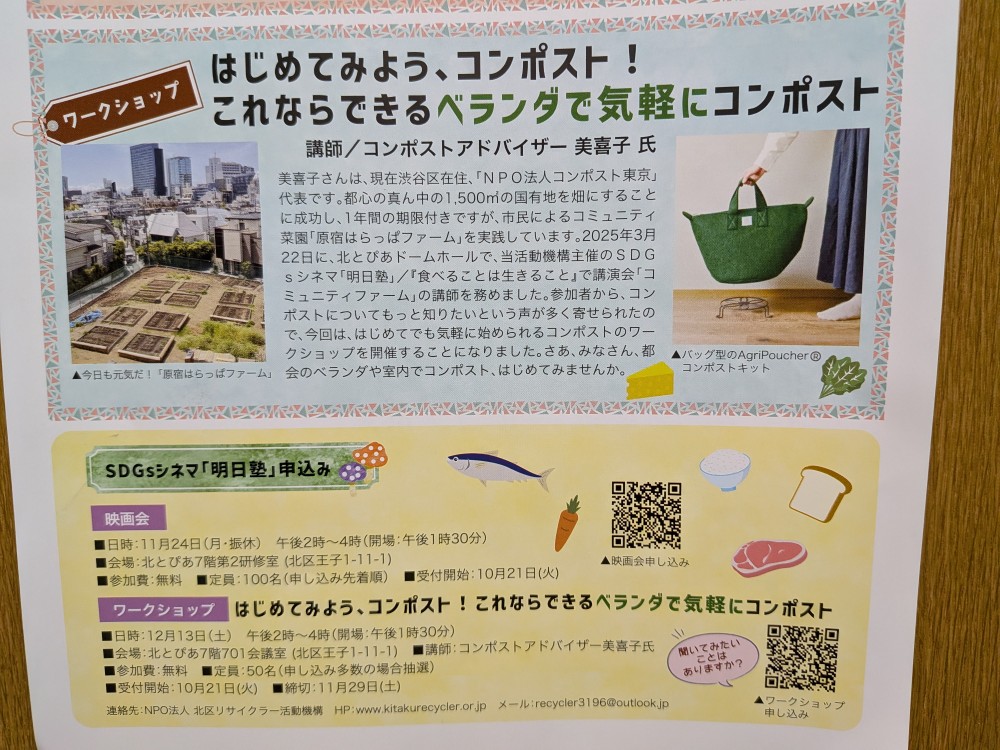

食品ロスを考える~もったいないキッチン~

#NPO法人北区リサイクラー活動機構 が主催した #SDGsシネマ明日塾映画会 「#もったいないキッチン」を鑑賞。

日本が大切にしてきたもったいない精神。でも今、日本の #食品ロス は世界トップクラス。

その量毎年643万トン!1家庭あたり年間6万円分のまだ食べられる食べ物が廃棄されているとのこと〜😭

オーストラリアからやってきた食材救出人の映画監督さんが、日本全国を巡り、捨てられる食材をもったいないキッチンカーで美味しい料理に変身へ。

食品ロスとともに、生き方を考えさせられる映画でした。

食べ物はいのち。いのちをいただいて身体ができる。食が変われば身体が変わる。身体が変われば心が変わる。心が変われば生き方が変わるーと語っていた女性の言葉が胸に響きました。

2025.11.23

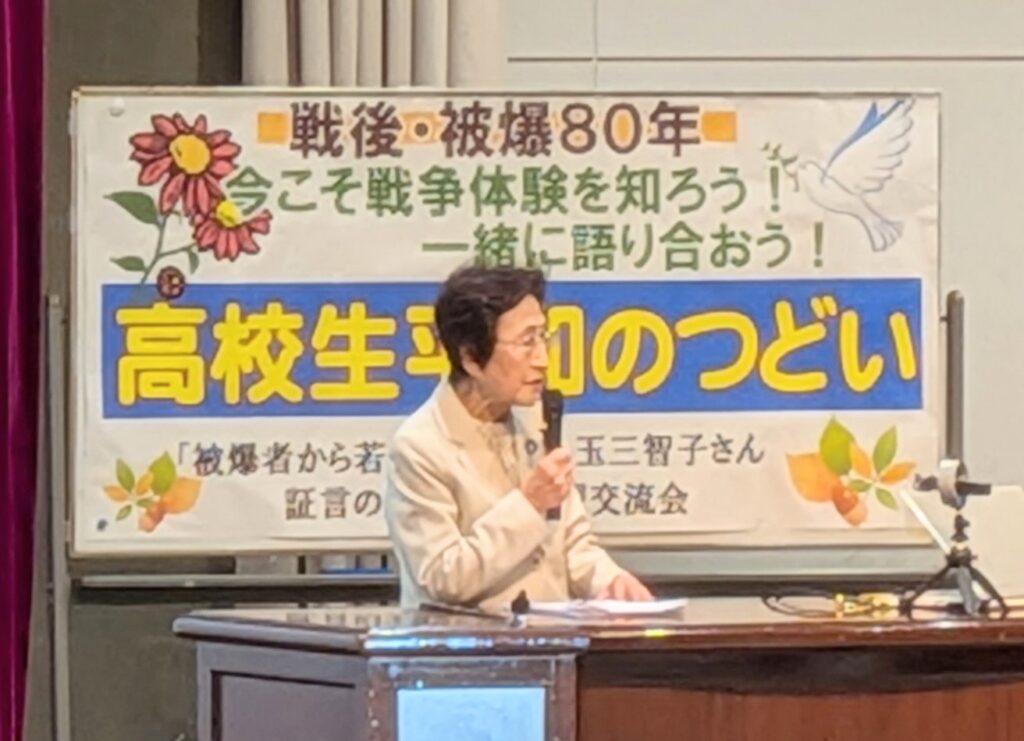

平和を築くため、戦争体験を次世代へ

11月23日(日)今こそ戦争体験を知ろう!一緒に語り合おう!〜高校生平和のつどい〜に参加しました。

全体会では、#日本原水爆被害者団体協議会 事務局次長の児玉三智子さんが、#被爆者から若い世代へ 私の被爆体験といま と題してお話。

広島に投下された原子爆弾は大切な人を奪い続け、被爆者であることで差別を受けてきた。人間の尊厳などない。こんなことは決してあってはならない。世界のどこにもあってはならない。

しかし、今、2025年6月、世界の核軍拡は進み、9か国(ロシア、フランス、イギリス、アメリカ、パキスタン、イスラエル、中国、北朝鮮、インド)が核兵器を保有し、中でもロシアは4310、アメリカが3700にのぼっている。

もし核兵器が使われたら、みなが被爆者になる。持っているということは、使われる可能性があるということ。つくるのも使うのも人間。なくすことができるのも人間。世界から核兵器をなくしていこうと呼びかけました。

分科会でほ、#東京大空襲 で親を亡くし、孤児として戦後を生きた吉田由美子さん(全国空襲被害者連絡協議会共同代表)のお話を聞きました。

孤児となり、辛い体験を重ねてきたが、学校の先生や同級生、近所の見守りにも支えられ生き抜くことができた。戦争は大切な人の命を奪うだけでなく、残された人の人生も変えてしまう。悲しみや辛さがずっと続く。人災である戦争はやってはいけない。

戦争は国と国がケンカすること。身近なところでも、人と人が話し合い仲良くすることが大事。もし、ケンカやいじめがあってもやりすぎたな「ごめんね」と謝れる勇気が平和をつくるとも話されました。

高校生や中学生の皆さんが挨拶の中で「直接の戦争体験を聴ける最後の世代」と自覚し、話を聞いて、自分なりに感じ、考え、隣の人、他の人と話をする。勇気を出して伝えることが二度と戦争させない。しない。平和を築く力になると語っていたことも心に響きました。

2025.11.22

気候危機対策~多摩市の取り組みに学ぶ~

11月21日、多摩市の気候危機対策の取り組みについて、1つは非課税世帯等へのエアコン設置助成。2つは、気候市民会議の取り組みについて、阿部裕行多摩市長からお話頂く学習会に参加しました。

今、世界は「地球沸騰の時代」単年度で気温上昇が1.5℃を上回り、国連グテイレス総長が「指導者たちは今すぐ行動をおこなさねればならない」との警笛を発しています。

多摩市では猛暑の中、市民の命を守るため今年3月に、市民のエアコン設置助成を予算化しました。

その内容は、非課税世帯および均等割のみ課税世帯でエアコンがない、壊れている、もしくは2010年以前に購入したエアコンの購入・設置に対し、上限10万円を助成するものです。

手持ち金がない、申請が難しい人を対象に、エアコンを販売する協力事業者が本人に代わって申請、受領する「事業者代理受領」のしくみもつくり、地元の市内電気店や事業者からエアコンを購入することで、地域でお金がまわる循環型の制度設計にしました。

当初300世帯を対象にしたが、3週間で500件の申し込みがあり、900世帯に拡大して実施することに。(600世帯分は一般財源で対応)実績は839件。内訳は、エアコン未設置が128件(17%)、故障25件(3%)、15年経過のエアコン593件(80%)との結果で、古いエアコンを大事に使っており、電気代を抑制できる買い替えのニーズにもフィットする施策となりました。

東京都のゼロエミポイントは、8月31日からスタートしたが、環境性能3以上と一定レベルのエアコンのため費用も高く、都の8万円の値引きがあったとしても一時的な自己負担ができず購入できないとの声もある中、

多摩市の施策は低所得世帯のいのちをまもるエアコン設置に対し、まさにかゆいところに手が届く、更には地元業者の経済活性化にもつながる制度設計になっていてすばらしいと感じました。

2つめの、気候市民会議については、市民一人一人が当事者として、脱炭素社会に取り組む市民からの提言、提案を重ね、行動変容へのフィールドとするものです。

メンバーは中学・高校・大学生の若い世代の比率を高くし、若者会議とリンクして、若い世代が中高生をフォローできる関係性もつくりながらすすめているとのこと。

市が、地域や学校、企業などで実践されている持続可能なライフスタイルや環境に優しい取り組みを募集し、事業者・個人・団体を表彰することで、環境に対する意識啓発や行動につなげていく市気候非常事態宣言を市民と協働で進めていくための事業「TAMAサスティナブル・アワード」にも活かされているとのことでした。

その他、環境省の再エネ・省エネ重点対策加速事業を都内初の取り組み、マイクロプラスティック防止のため、テニスコート砂入り人工芝におけるマイクロプラスティック流出抑制ガイドラインの作成、ペットボトルの水平リサイクルによる排出抑制、ESD(education for sustainable)教育の推進と積極的に取り組まれている内容をうかがいました。北区の取り組みにも活かしてきたいと思います。

2025.11.21

北区初の児童相談所等複合施設は設計から見直しに

今朝は王子駅南口からご報告。

11月25日から開会の北区議会第4回定例会には、北区初の #児童相談所等複合施設 (#子ども家庭支援センター #児童発達支援センター #教育総合センター を併設)が、建設工事の入札不調が続き、設計から見直しする方針変更が報告となる内容についてもお知らせしました。

2026年9月竣工、27年2月開設の予定が、現在のところ30年度中の開設をめざすことになる見込みです。

#物価高騰 が続く中、#建設コストの大幅な上昇 や #入札不調の増加 など公共工事に大きな影響が広がっており、厳しい行政対応が求められています。

2025.11.20

日中の平和と友好を願う

高市首相が「台湾有事は存立危機事態になりうる」と、7日の衆議院予算委員会で答弁し、日中関係が悪化しています。中国は日本の首相が公然と、国会答弁ではじめて武力介入を表明したーととらえ発言撤回を求め、19日には、日本産水産物の輸入を再び停止することが明らかとなりました。首相が発言の撤回に応じていないことによる影響とみられています。

この間の日中関係に関わる外交上の背景、問題については、

第2次安倍政権が2014年の閣議決定で「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険がある」場合、「存立危機事態」で武力行使が可能だと憲法解釈を変更し、2015年に強行した安保法制で、存立危機事態における武力行使(集団的自衛権の行使)を可能としました。

しかし、これまでの政府答弁では、中国による台湾の武力統一いわゆる「台湾有事」が存立危機事態に該当するかどうかについて明言をしてこなかったものが、今回の高市首相の発言ではじめて、自衛隊が米軍とともに軍事介入し、日本が中国に対する参戦国になる可能性を認めた重大答弁となります。

日中両国は、1972年に日中共同声明、1978年に日中平和友好条約、1998年平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築、2008年「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明と平和友好の諸原則を積み上げてきました。

1972年の「日中共同声明」では、中国は「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する」とし、日本は、この中国の立場を「十分理解し、尊重する」と明記。その後の各文書でも、この見解が引き継がれてきました。

(日本共産党は、台湾海峡の平和的解決を強く求め、その解決のためにはいずれの武力介入にも反対する立場からも、「危機」をあおり緊張を激化させ、大軍拡の口実にすることは認めません)

歴代政府も「存立危機事態」について、特定の地域を明らかにするのを避け、更には米国でさえも、「台湾有事」で軍事介入するかどうかについて、外交上は「あいまい」路線を維持してきたのです。

今回の高市首相の発言は、明らかな外交的失態と識者からも指摘されています。

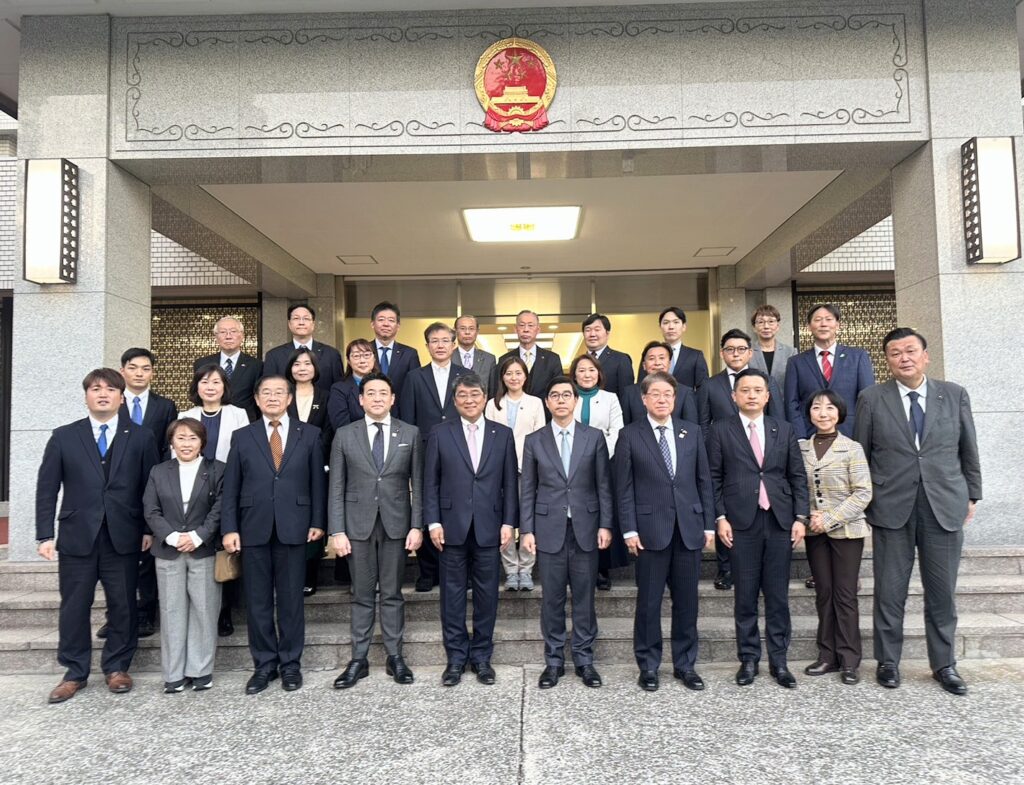

そんな状況の中、本日は中国大使館にて、東京日中友好議員連盟協議会の総会、および10月に実施された訪中団の報告会があり、北区の議員連盟のメンバー5人で参加しました。

総会と報告会の席には、中国公使も出席され、ご挨拶の際「今回の首相の発言は1つの中国、3つの原則にそむき、歴代の政府の共通認識にそむくもの。両国の先達、各界の中日関係の努力を壊し、両国の改善と繁栄の思いをそぐものであり非常に残念。台湾問題の重大性、武力による台湾海峡の介入を認識してほしい。」と話され、最後に「皆さんとともに努力して、交流と協力のために良い関係を共につくっていきたい」と語られました。

大使の緊迫・切迫したお話に、私自身もあらためて緊張感が高まり、首相の発言の重大なミスリードを痛感しました。両国の平和と友好、経済的な相互利益のためにも、首相には一刻も早く、発言の撤回をしてほしいと考えます。

中国大使館にて訪中団報告会

訪中団参加の北区メンバーを代表して感想を発言(写真の中央に中国の施泳公使)

総会に出席の北区日中友好議員連盟のメンバー(右から斉藤尚哉議員、私、宮島修議員、佐藤かずゆき議員、濱田知明議員)

中国大使館前にて、中国大使館の皆様と、東京日中友好議員連盟協議会の都議、区議、市議の面々

中国大使館へ行く途中にある有栖川宮記念公園