2025.11.20

日中の平和と友好を願う

高市首相が「台湾有事は存立危機事態になりうる」と、7日の衆議院予算委員会で答弁し、日中関係が悪化しています。中国は日本の首相が公然と、国会答弁ではじめて武力介入を表明したーととらえ発言撤回を求め、19日には、日本産水産物の輸入を再び停止することが明らかとなりました。首相が発言の撤回に応じていないことによる影響とみられています。

この間の日中関係に関わる外交上の背景、問題については、

第2次安倍政権が2014年の閣議決定で「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険がある」場合、「存立危機事態」で武力行使が可能だと憲法解釈を変更し、2015年に強行した安保法制で、存立危機事態における武力行使(集団的自衛権の行使)を可能としました。

しかし、これまでの政府答弁では、中国による台湾の武力統一いわゆる「台湾有事」が存立危機事態に該当するかどうかについて明言をしてこなかったものが、今回の高市首相の発言ではじめて、自衛隊が米軍とともに軍事介入し、日本が中国に対する参戦国になる可能性を認めた重大答弁となります。

日中両国は、1972年に日中共同声明、1978年に日中平和友好条約、1998年平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築、2008年「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明と平和友好の諸原則を積み上げてきました。

1972年の「日中共同声明」では、中国は「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する」とし、日本は、この中国の立場を「十分理解し、尊重する」と明記。その後の各文書でも、この見解が引き継がれてきました。

(日本共産党は、台湾海峡の平和的解決を強く求め、その解決のためにはいずれの武力介入にも反対する立場からも、「危機」をあおり緊張を激化させ、大軍拡の口実にすることは認めません)

歴代政府も「存立危機事態」について、特定の地域を明らかにするのを避け、更には米国でさえも、「台湾有事」で軍事介入するかどうかについて、外交上は「あいまい」路線を維持してきたのです。

今回の高市首相の発言は、明らかな外交的失態と識者からも指摘されています。

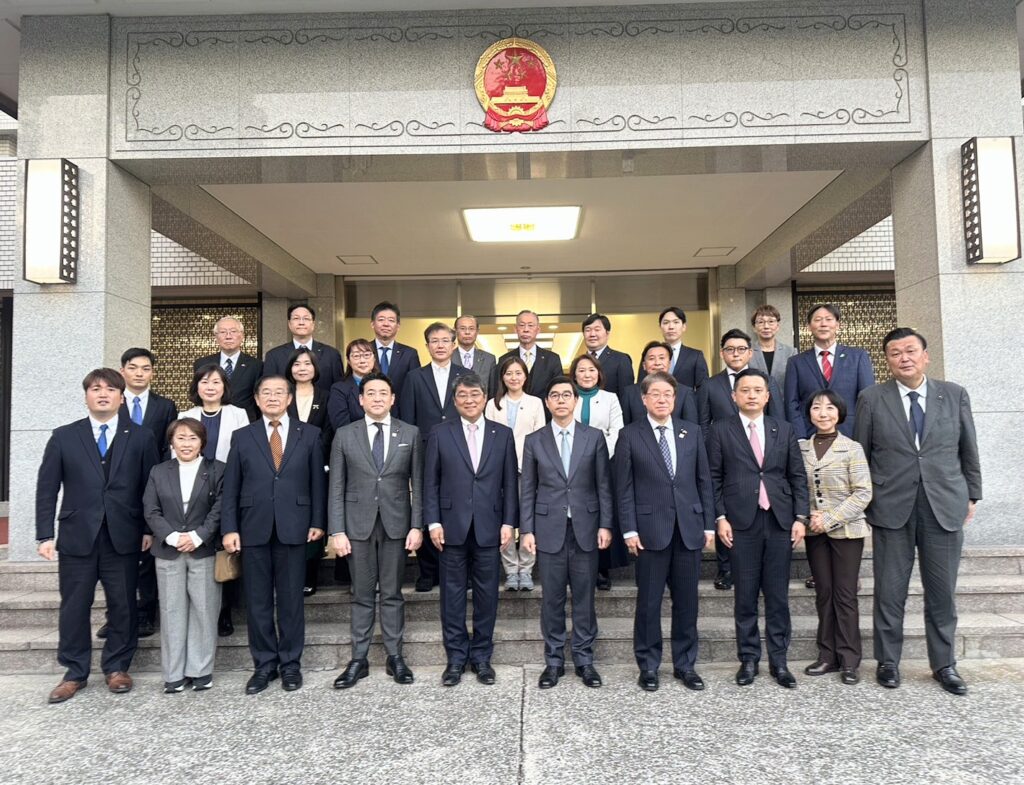

そんな状況の中、本日は中国大使館にて、東京日中友好議員連盟協議会の総会、および10月に実施された訪中団の報告会があり、北区の議員連盟のメンバー5人で参加しました。

総会と報告会の席には、中国公使も出席され、ご挨拶の際「今回の首相の発言は1つの中国、3つの原則にそむき、歴代の政府の共通認識にそむくもの。両国の先達、各界の中日関係の努力を壊し、両国の改善と繁栄の思いをそぐものであり非常に残念。台湾問題の重大性、武力による台湾海峡の介入を認識してほしい。」と話され、最後に「皆さんとともに努力して、交流と協力のために良い関係を共につくっていきたい」と語られました。

大使の緊迫・切迫したお話に、私自身もあらためて緊張感が高まり、首相の発言の重大なミスリードを痛感しました。両国の平和と友好、経済的な相互利益のためにも、首相には一刻も早く、発言の撤回をしてほしいと考えます。

中国大使館にて訪中団報告会

訪中団参加の北区メンバーを代表して感想を発言(写真の中央に中国の施泳公使)

総会に出席の北区日中友好議員連盟のメンバー(右から斉藤尚哉議員、私、宮島修議員、佐藤かずゆき議員、濱田知明議員)

中国大使館前にて、中国大使館の皆様と、東京日中友好議員連盟協議会の都議、区議、市議の面々

中国大使館へ行く途中にある有栖川宮記念公園